Ehrengräber

Ehrengräber stellen eine hohe Auszeichnung dar, die die Evangelische Kirche A.B. Kronstadt an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vergibt. Die Vergabe von ehrenhalber gewidmeten Gräbern erfolgt durch Presbyterialbeschluss. Ehrengräber, die keinen Inhaber besitzen, übernimmt die Gemeinde dauerhaft in Obhut und gewährleistet dadurch ihre Erhaltung.

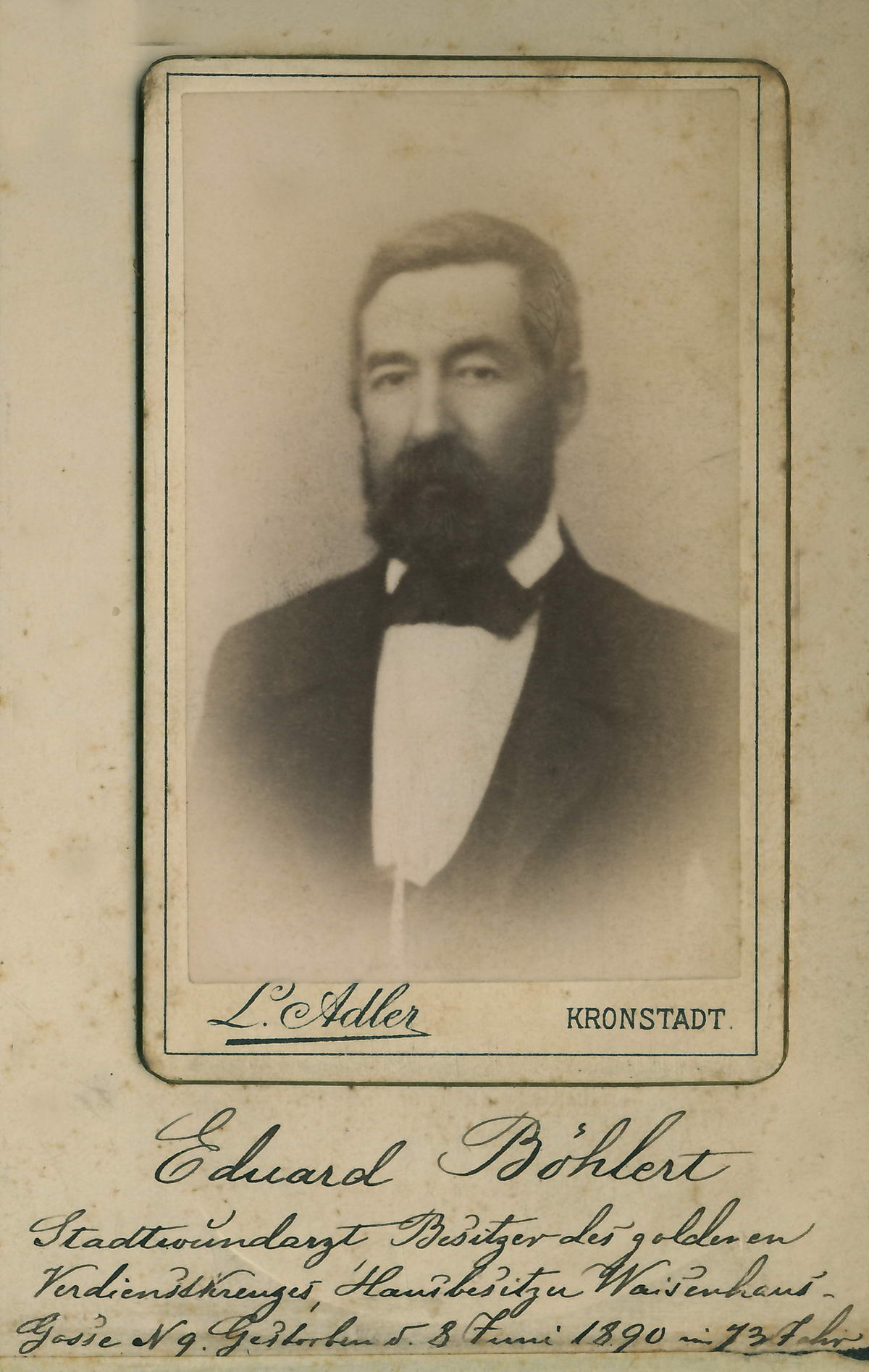

Eduard Böhlert wurde am 31. Juli 1817 in Kronstadt als Sohn des Hutmachers Johann Böhlert aus Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) und der Regina Schneider aus Kronstadt als zweites von drei Kindern geboren. In den Jahren 1850-1853 studierte er in Klausenburg Chirurgie.

Mit seinem erworbenen Diplom kehrte er nach Kronstadt zurück; hier wurde er zunächst Gerichtsarzt, um anschließend als Arzt im Siechenhaus zu wirken. Am 22. Oktober heiratete er Louise Gust (1823-1899), die Tochter des Kronstädter Goldschmieds Christian Gottlieb Gust und der Elisabeth Gaatz. Die Ehe blieb kinderlos. Im Jahre 1872 wurde er Stadtarzt im Bürgerspital und 1877 erhielt er das Goldene Verdienstkreuz. 1888 trat er in den Ruhestand und starb am 8. Juni 1890. Einen Nachruf, verfasst von Stadtpfarrer Franz Herfurth, finden wir im „Siebenbürgischen Volksfreund“ Nr. 33 des Jahres 1890.

Eduard Böhlert hinterließ ein ausführliches Testament. Zur Universalerbin wurde die Kronstädter evangelisch-sächsische Kirchengemeinde ernannt mit der Anordnung, dass das unbewegliche Vermögen nie veräußert werden dürfe. Seine Frau erhielt eine Jahresrente von 800 Gulden ö. W. und das lebenslange Wohnrecht im Haus Waisenhausgasse Nr. 7, das sich auch heute noch im Eigentum der Honterusgemeinde befindet. In demselben Haus wohnte auch sein Schwager Wilhelm Gust (1835-1898), von Beruf Fleischermeister, der auch das Recht auf lebenslange Nutzung der Wohnung in dem Haus erhielt. Sein Neffe Dr. Heinrich Gust, Privatbeamter, wohnte zwar auch in dem Haus, jedoch wurde ihm aufgetragen, der Kirchengemeinde Miete zu bezahlen.

Aus dem sich ergebenden reinen Einkommen seines Nachlasses war das Schulgeld für arme evangelisch-sächsische Schüler und Schülerinnen zu entrichten, welche die innerstädtischen evangelischen Lehranstalten A.B. in Kronstadt zu besuchen wünschten. Weiterhin bestimmte das Testament, was mit eventuellen Überschüssen geschehen solle. Der großzügige Stadtarzt verfügte, dass seine Stiftung den Namen „Eduard Böhlertische Stiftung“ tragen solle. Im Jahre des Todes seiner Frau beschloss das Presbyterium, an seinem Haus die Gedenktafel „Stiftungshaus des Stadtarztes Eduard Böhlert, geb. 1817 gest. 1890” anzubringen.

Aus dem genannten Überschuss des Stiftungsgeldes erwarb die Kirchengemeinde 1894 das Haus Marktplatz Nr. 18 und eine Wohnung auf der Flachszeile (Marktplatz Nr. 21). Im Kellergeschoss des Hauses Marktplatz Nr. 18 befinden sich heute der Gemeinderaum und im Obergeschoss der Sitz des Bezirks.

Eduard Böhlert wurde in der Gruft der Familie Gust, in der Inneren Stadt, beerdigt. Die Leichenrede hielt Prediger Fischer und bei der Beerdigung waren viele Schüler und Schülerinnen mit ihren Lehrern anwesend. Eine Gedenktafel der dankbaren Gemeinde wurde zu seiner Erinnerung 2016 an dieser Gruft angebracht.

Peter Simon

Gruft: ISGB16

Etwa ein Jahrzehnt nach dem Anschluss Siebenbürgens an Ungarn und dem österreich-ungarischen Ausgleich von 1867 wurde in Ungarn eine Verwaltungsreform durchgeführt. Durch sie wurde das bisherige Gebiet der Sächsischen Nationsuniversität aufgelöst und den neu gebildeten ungarischen Komitaten einverleibt. Innerhalb des Komitates Kronstadt erhielt auch die Stadt Kronstadt eine neue Verwaltungsstruktur, an deren Spitze ein Bürgermeister stand. Diese städtische Verwaltung war bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gültig, als Siebenbürgen mit Rumänien vereinigt wurde.

Einen Einschnitt in diese Zeit bedeutete die Besetzung Kronstadts vom 29. August bis zum 5. Oktober 1916 durch rumänische Truppen, deren Kommandant einen rumänischen Bürgermeister, Dr. Gheorghe Baiulescu, ernannte, der beim Rückzug der rumänischen Truppen Kronstadt auch verließ.

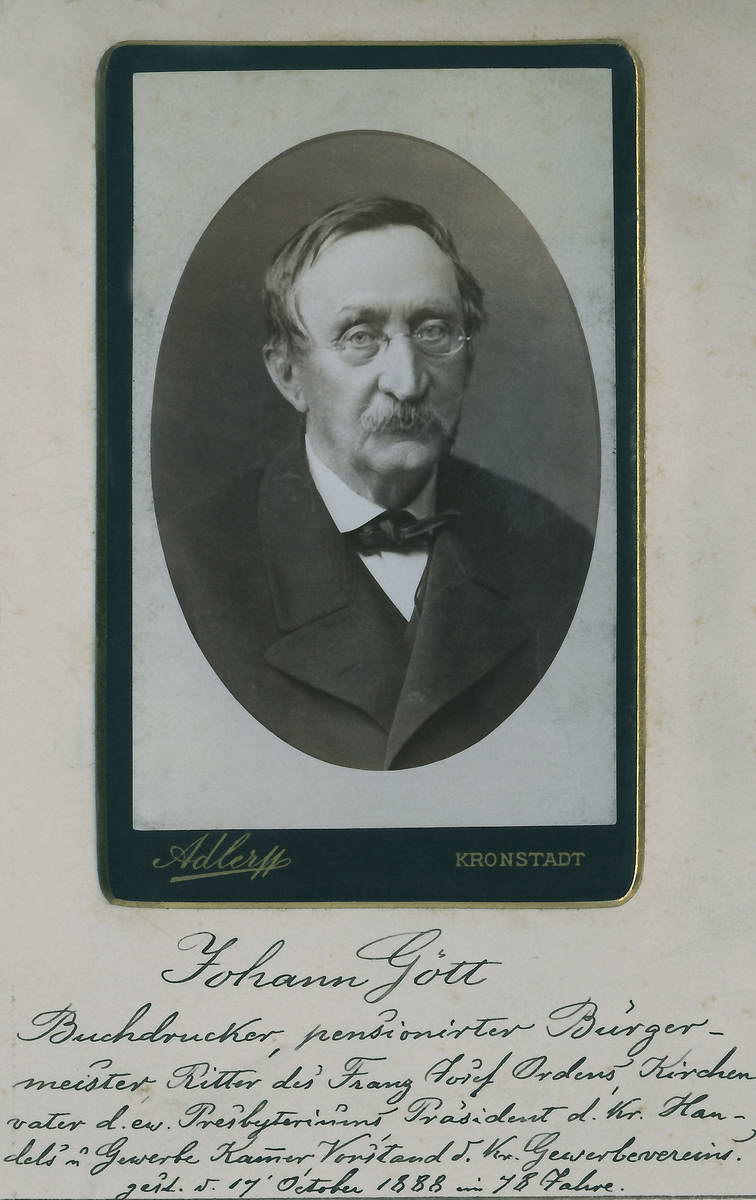

Der erste Bürgermeister dieser Zeit, von 1876 bis zu seiner Pensionierung 1879, war Johann Gött.

Am 19. November 1879 wurde der ehemalige Stadthauptmann Franz Brenner von Brennerberg zu seinem Nachfolger gewählt. Er bekleidete diese Stelle bis zu seiner am 28. Mai 1896 erfolgten Pensionierung. Das Adelsprädikat „von Brennerberg“ hatte er von seinem Großvater, welcher Distriktsrichter in den Jahren 1832 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1937 gewesen war:

„Johann Michael Brenner, Kronstädter Senator, der seine Treue dem Herrscher und Vaterland stets bewies und in der Bekämpfung der furchtbaren Pestepidemie, welche im Jahre 1813 in Kronstadt und Umgebung wütete, hervorragende Dienste leistete, wurde samt seinen Söhnen Samuel, Franz, Wilhelm und Ludwig und seiner Tochter Karoline vom Kaiser und König Franz I. als Großfürsten von Siebenbürgen in den erblichen Adelsstand Siebenbürgens erhoben, mit dem Vornahmen v o n B r e n n e r b e r g und einem Wappen beliehen. Wien, den 18. Juli 1815.“

Den beruflichen Werdegang von Franz von Brennerberg entnehmen wir dem in der Kronstädter Zeitung vom 31. März 1900 abgedruckten Nachruf.

„Franz Brenner von Brennerberg wurde als Sohn des Gubernialrates Georg Samuel von Brennerberg aus Klausenburg am 16. April 1833 geboren. Er besuchte nach Absolvierung der Mittelschulen in Klausenburg und Kronstadt die Rechtsakademie in Hermannstadt und legte seine praktisch-politische Prüfung bei der k.k. Stadthalterei und die Richteramtsprüfung beim kön. Obergericht in Hermannstadt ab. Am 5. Dezember 1854 trat Brennerberg als Accesist beim Kronstädter Magistrat ein, wurde am 1. Juni 1861 Magistratsratssekretär, am 16. Februar 1868 Senator, am 2. August 1876 prov. Polizeidirektor, am 25. Juni 1878 Stadthauptmann, um dann am 19. November 1879 in die höchste Beamtenstelle seiner Vaterstadt zum Bürgermeister gewählt zu werden. Am 24. Juni 1884 sowie am 25. Juni 1890 wurde er zum Bürgermeister wiedergewählt und feierte am 5. Dezember 1894 unter lebhafter Beteiligung der gesamten Bevölkerung sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Am 28. Mai 1896 wurde er nach 35-jähriger Dienstzeit auf sein eigenes Ansuchen in den Ruhestand versetzt.

Brennerberg hatte die Freude, die Arbeit, mit der er als junger Sekretär im Jahre 1854 begonnen, die Ausscheidung der Wälder und Weiden an die früher untertänigen Ortschaften, kurz vor seinem Austritt aus dem städtischen Dienst wesentlich durch seine rastlose und hingebungsvolle Arbeit beendigt und glücklich gelöst zu sehen.”

Brennerberg war 17 Jahre lang Bürgermeister Kronstadts; sein Nachfolger wurde Karl Jacobi.

In der Kronstädter Zeitung vom 5. Dezember 1894 finden wir die Schilderung der Feierlichkeiten zu Brennerbergs 40-jährigem Dienstjubiläum.

„Gestern, am Vorabend des 40-jährigen Dienstjubiläums des Kronstädter Bürgermeisters Franz v. Brennerberg, brachte dem Jubilar unsere Bürgerschaft, vertreten durch sächsische und magyarische Vereine, die städtischen Beamten, die Mitglieder der Stadtvertretung usw. einen Fackelzug. Der imposante Zug bis 120 Fackelträger, zwischen ihnen die Vorsteher und Mitglieder der verschiedenen Vereine, die Mitglieder der Stadtvertretung, geführt von den höheren städtischen Beamten, bewegte sich von der Villa Kertsch die Klostergasse hinauf auf den Rossmarkt vor die Wohnung des Bürgermeisters, wo die Stadtkapelle unter Leitung Brandners drei stimmungsvolle Stücke spielte. Sodann begrüßte Mädchenschuldirektor Thomas namens der Bürgerschaft in schwungvoller Rede den Bürgermeister, welcher bewegt dankte. Von hier ging der Zug den Rossmarkt hinauf, bei der Mädchenschule weiter, die Waisenhausgasse, Hirschergasse, Purzengasse hinunter, wo die Fackeln abgelegt wurden. Der Feuerwehrverein hat durch das Tragen von Lampions viel zur Ausschmückung des Zuges, welcher vom Feuerwehrobmann Schuster kommandiert wurde, beigetragen. Heute vormittags haben die städtischen und andere Ämter dem Bürgermeister ihre Aufwartung gemacht, um ihn anlässlich seines Dienstjubiläums zu beglückwünschen.”

Franz Brennerberg war das dritte Kind des Kaiserlichen Rat und Gubernial-Sekretärs Georg Samuel Christian von Brennerberg und dessen Frau Johanna Maria, Tochter des Hermannstädter Stuhlrichters Simon Schreiber. Er heiratete 1857 Johanna Marie Josefine, die Tochter des Pfarrers von Zeiden Josef Dück, mit der er eine vorbildliche Ehe führte.

Der erste Sohn dieser Ehe war Franz Alfred, Dr. med. Hoftheaterarzt in Wien. Der zweite Sohn, Wilhelm Arthur, lebte in Budapest. Es folgten drei Töchter, von denen die jüngste, Irene, in Berlin eine Violinkünstlerin von Weltrang wurde. Das musikalische Talent hatten die Töchter von ihrer Mutter geerbt. Enkel hatte Franz Brennerberg nur von seinem ersten Sohn in Wien.

Er starb am 29. März 1900 und wurde am 31. in der Familiengruft B8 auf dem Innerstädtischen Friedhof beerdigt, wo auch seine Eltern 1856 bzw. 1865 und auch seine Großeltern bestattet wurden. Seine Frau Josephine überlebte ihn um drei Jahre und wurde ebenfalls in dieser Gruft beerdigt.

In dieser Gruft fanden auch zwei der Töchter ihre ewige Ruhe, nämlich Irene, die unverheiratet gebliebene Violinvirtuosin, im Jahr 1922, sowie Josephine, die als Fotografin in Berlin tätig und gleichfalls unverheiratet geblieben war, im Jahr 1940.

Peter Simon

Grabstelle: ISGB8

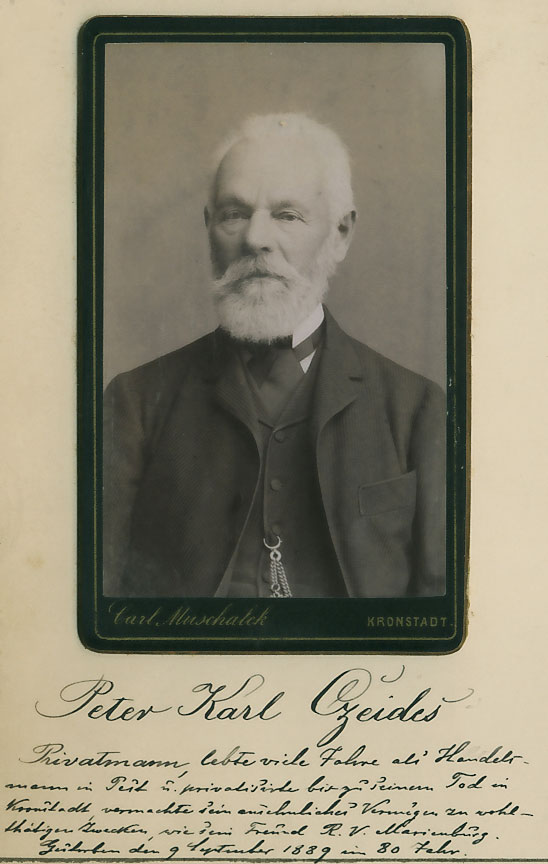

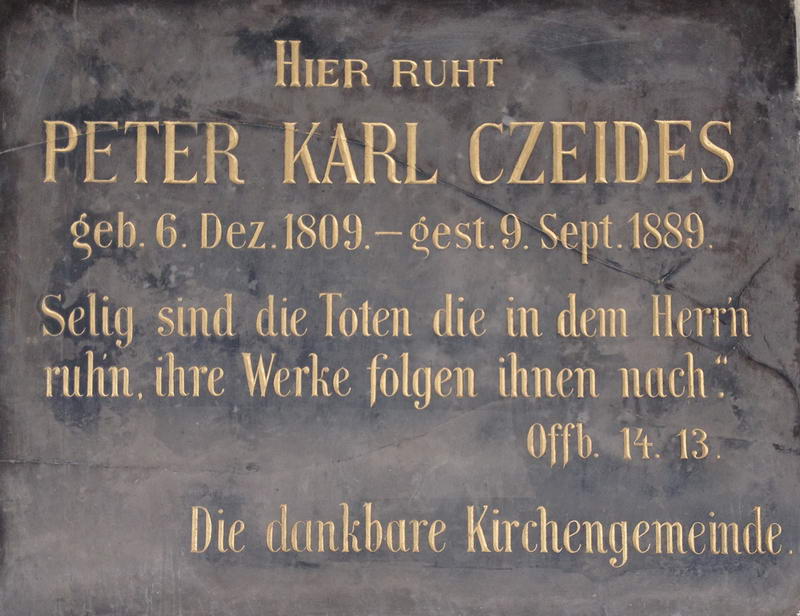

Peter Czeides ist einer der großen Stifter der Honterusgemeinde. 1878 verfasste er ein ausführliches Testament von vierzig Seiten Umfang, in dem er ursprünglich die Bestimmung traf, dass seine beiden Häuser versteigert werden sollten und was anschließend mit dem Geld zu tun sei. 1885 verfasst er ein Kodizill, mit dem er das Testament abänderte und das Haus Kornzeile Nr. 4 der evangelischen Kirchengemeinde in Kronstadt überließ. Hinsichtlich der Erträge bestimmte er wieder sehr genau, wie sie verwendet werden sollten, einschließlich der Nennung von Summen für Ferienkolonien, in denen unbemittelte Kinder von Gemeindegliedern Aufnahme fanden, für das Erziehungsheim, für den Kirchenbaufonds, für Witwer und Witwen des Gewerbestands oder von Schullehrern usw. Aus Mitteln dieses Kirchenbaufonds kaufte dann die Kirche das Trausch-Haus am Rossmarkt (heute Gheorghe Barițiu) Nr. 7, das Haus Marktplatz Nr. 16 und eine Wohnung im Haus an der Flachszeile Nr. 21.

Die wenigen Informationen über sein Leben entnehmen wir dem Tagebuch von Dr. Eduard Gusbeth, eine wahre Fundgrube für die Jahre 1875 bis 1919.

„11. September 1889. Peter Carl Czeides, Privatmann, wurde heute unter überaus großer Teilnahme des Publicums beerdigt. Er ist am 9.9. gestorben. Im Leichensaal hielt ihm Prediger Nussbächer eine schöne Leichenrede; auf freiem Gottesacker Stadtpfarrer Obert eine zündende, packende, feurige Nachrede. Der Verstorbene verdiente sie auch! Früher Kaufmann in Pest, hatte er sich schon seit Jahren ins Privatleben zurückgezogen und verbrachte hier in Kronstadt als alter Junggeselle seinen schönen Lebensabend; bis er in diesem Jahr erkrankte und am 9. September schön entschlief. Er war ein hagerer, ziemlich hoher Mann, mit freundlichem Gesicht und weißen Haaren. So konnte man ihn seit vielen Jahren mit seinen beiden Freunden Albrecht Schmidt und Carl Resch Tagaus, Tagein durch die Straßen und in der Umgebung der Stadt – bis zum Hangestein, und so weiter, die gewohnten Spaziergänge machen sehen, welche ihn nebst seiner mäßigen Lebensweise bis zu seinem Endleiden, bis ins 80. Jahr am Leben erhielten. – Er bewohnte das schöne Haus auf der Kornzeile Nr. 55 (heute Nr. 4), beim Durchgang gegen den Rosenanger. Vor allem hat ihn sein Testament seinen Mitbürgern unvergesslich gemacht; indem er den größten Teil seines großen Vermögens von etwa 400.000 Gulden fast ausschließlich zu Gunsten wohltätiger Zwecke, darunter für Kirche und Schule vor allem, vermachte. Es wurde veröffentlicht in der Kronstädter Zeitung Nr. 211 des laufenden Jahres. Der Verstorbene hat seit Jahren keine Noterben. Ein Bruder, den er hatte, ist seit vielen Jahren ihm im Tode vorausgegangen. Seine Eltern sind längst tot. Die nächsten Erben mütterlicherseits, die er besitzt, sind die Kinder und Enkel seiner Onkel. … Ob noch andere und wie viele Seitenverwandte am Leben sind, ist mir unbekannt; übrigens hat Peter Czeides niemand unter ihnen vergessen; er hat sie alle mit verschiedenen Legaten bedacht. Sein Andenken wird ein gesegnetes bleiben!“

Aus: Eduard Gusbeth, Tagebuch

An der Gruft von Peter Czeides auf dem Innerstädtischen Friedhof weist eine Tafel den Verstorbenen als Stifter der Kirchengemeinde aus.

Peter Simon

Gruft: ISGC7a

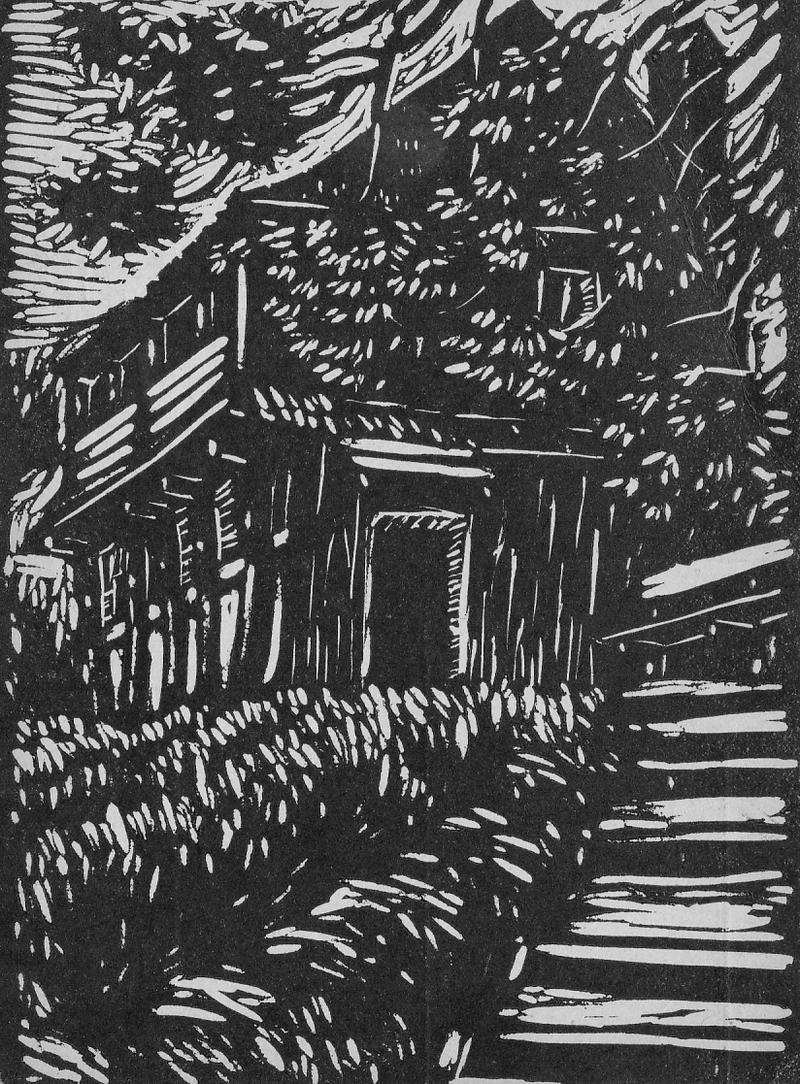

Hans Eder sei einer der bedeutendsten siebenbürgischen Maler der Zwischenkriegszeit gewesen, notierte Rothraut Wittstock-Reich 1985 in »Sie prägten unsere Kunst«, – ein Beitrag, der ursprünglich anlässlich einer mit Gelegenheit des 100. Geburtstag des Künstlers in dessen Vaterstadt ausgerichteten Gedächtnissaustellung erschienen war.

Hans Eder wurde am 19. April 1883 in Kronstadt geboren und starb am 5. November 1955, in seinem 72. Lebensjahr. Er wurde in demselben Grab beerdigt, in dem bereits sein Vater und sein Großvater ruhten.

Die Grabrede hielt am 7. November sein »treuester Freund« Oskar Walter Cisek (1897-1966), Schriftsteller und Kunstkritiker. Die beiden Künstler waren eng befreundet und verbrachten gemeinsame Urlaube in Balcic und Wolkendorf.

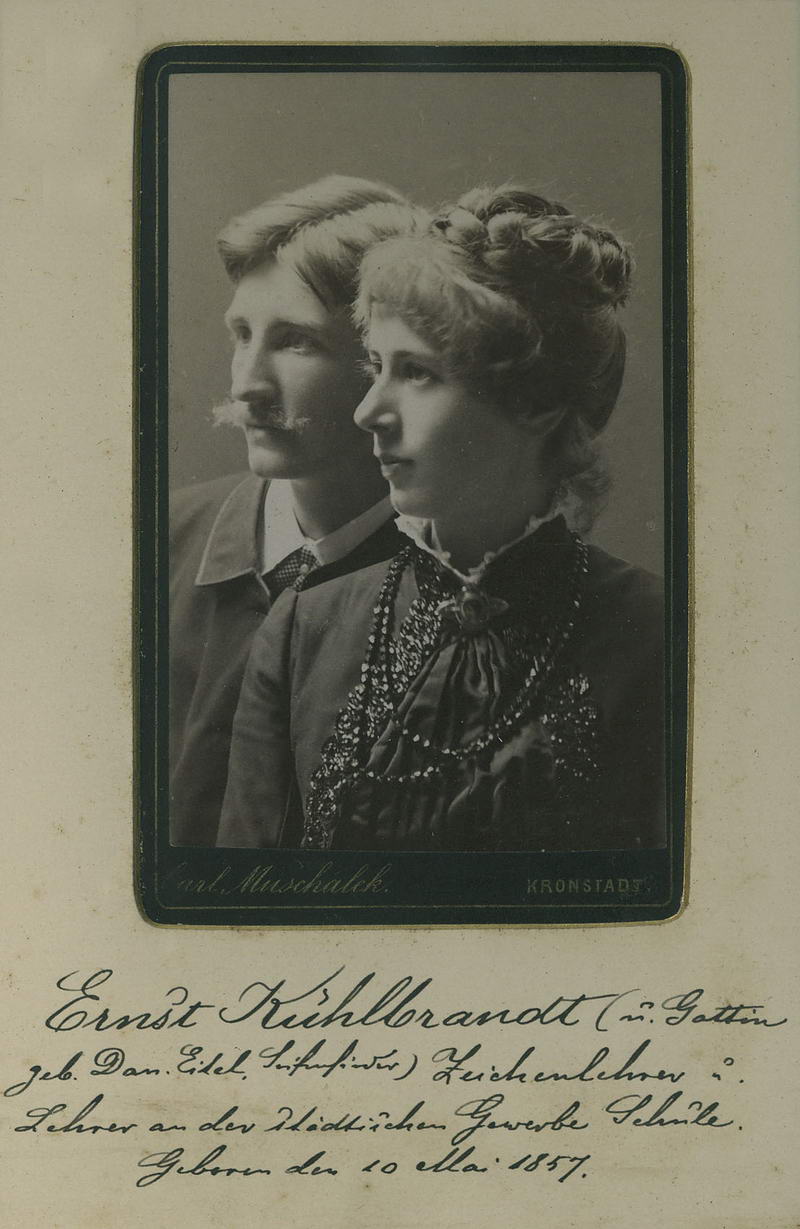

Eder erhielt seine erste künstlerische Anleitung am Kronstädter Gymnasium durch Ernst Kühlbrandt (1857-1933), Lyriker und Kunsthistoriker. Kühlbrandt war 45 Jahre lang Professor für Zeichnen und Geometrie am Honterusgymnasium und Mitbegründer der von Adolf Meschendörfer herausgegebenen Zeitschrift »Die Karpathen«, in der auch regelmäßig Werke von Hans Eder erschienen.

Seine weitere Ausbildung genoss Eder im 1901 gemeinsam gegründeten Kronstädter Atelier von Arthur Coulin und Friedrich Miess. 1903 verließ er Kronstadt und zog zuerst nach München, anschließend nach Paris und Brügge, wo er sich mit den Grundlagen des Jugendstils vertraut machte. Erst 1927 kehrte er wieder nach Kronstadt zurück, wo er, abgesehen von den Jahren 1935 bis 1937, die er in Bukarest verbrachte, bis zu seinem Tode blieb.

Über seinen künstlerischen Werdegang kann man in der von Mihai Nadin verfassten Monografie (1973) nachlesen. Gleichfalls finden wir einen ausführlichen Artikel von Gudrun-Liane Ittu in der »Neuen Kronstädter Zeitung« vom 27. Juni 2008 und einen weiteren, von Iulia Mesea verfassten Aufsatz, der im Begleitkatalog der im Kronstädter Kunstmuseum gezeigten Ausstellung in demselben Jahr, anlässlich des 125. Geburtstags des Künstlers, publiziert wurde.

Gudrun-Liane Ittu nennt Eder den »wichtigsten siebenbürgischen Expressionisten« und der Religionsphilosoph, Dichter und Kunstschriftsteller Nichifor Crainic bezeichnet ihn als den größten Bildnismaler im Rumänien der 40er Jahre.

Hans Eder nahm an dem bekannten »Donnerstagabend-Kreis« im Extrazimmer des Hotelrestaurants Krone teil, und so finden wir auch viele Porträts weiterer Teilnehmer dieser Treffen unter seinen Werken, wie z. B. das von Architekt Albert Schuller oder jenes von Dr. Wilhelm Depner, das des Malers Fritz Kimm oder das Doppelporträt des Rechtsanwalts Hermann Frätschkes und des Dichters Heinrich Horvath. Ida, die Schwester von Rechtsanwalt Frätschkes, Tochter des Pfarrers aus Weidenbach, war die Ehegattin Eders. Nach dem Tod des Malers 1955 wanderte sie nach Deutschland zu ihrem Sohn aus.

Bekannt sind den Kronstädtern die Fensterbilder aus Eders Wohnung an der Kornzeile Nr. 5, mit Blick auf den Marktplatz und die Schwarze Kirche.

Es ist wohl kein Zufall, dass das Walbaum-Grab gleich neben dem Eders liegt. In diesem Grab wurde die Schwester seines Vaters, Auguste Eder (1875-1955), verheiratete Neustädter, beerdigt. Hans Eders Vater, Johann Wilhelm (1857-1930), war Direktor der Kronstädter gewesen und dessen Frau, die Mutter des Malers, war Luise Emmy geb. Walbaum (1861-1883). Die Mutter des Malers ist noch in seinem Geburtsjahr gestorben, was seinen schwermütigen Charakter sicherlich mitbedingt hatte. Friedrich Josef Walbaum, der Bruder seiner Mutter, war der letzte Sachsencomes (1864 in Kronstadt – 1931 in Hermannstadt) gewesen. Das Haus des Sparkassadirektors Eder befand sich auf der Kornzeile Nr. 5, und in diesem Haus war auch die Apotheke »Zum Schutzengel« von Eugen Neustädter, Vater des Dichters Erwin Neustädter und dessen zweiter Frau Auguste geb. Eder, untergebracht.

Das heutige Haus Kornzeile Nr. 5 bestand früher aus zwei Häusern, die 1922 nach Plänen von Architekt Albert Schuller zu einem einzigen vereint wurden. Hier fand die »Industrie- und Handelsbank« ihren Sitz. Der linke Teil, drei Fassadenfenster in einer Reihe aufweisend, war das Walbaum`sche Haus; der rechte Teil mit zwei Fenstern war das Greissing/Eder`sche Haus. Aus einem dieser zwei Fenster sind die bekannten Fensterbilder mit Stilleben entstanden.

Peter Simon

Grabstelle: ISRVII1

Johann Gött wurde am 10. Dezember 1810 in Bockenheim geboren, nicht weit von Mainz, dem Geburtsort Gutenbergs. Im benachbarten Frankfurt erlernte er den Beruf des Buchdruckers. In seinem zwanzigsten Lebensjahr ging er auf Wanderschaft und nach vielen Umwegen landete er erstmal in Bukarest und dann 1832 in Kronstadt.

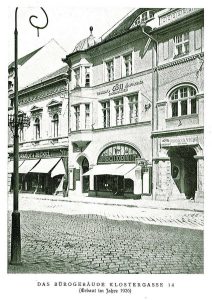

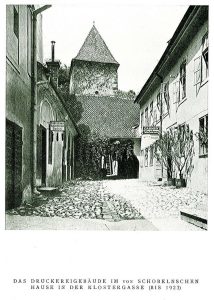

In Kronstadt fand er Arbeit in der von Schobelnschen Druckerei, im Haus Nr. 9 in der Klostergasse. Es war die von Johannes Honterus (1498–1549) im Jahre 1539 gegründete Druckerei, die erste und einzige in Kronstadt. Über die Geschichte dieser Druckerei kann man nachlesen in der Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn „Die Honteruspresse in 400 Jahren”, herausgegeben von dem letzten Inhaber, seinem Enkel Fritz Gött (1887–1969) und verfasst von Professor Hermann Tontsch (1881–1968). Schon nach kurzer Zeit, am 10. Januar 1834, erwarb Johann Gött die Druckerei käuflich und heiratete Elisabeth Antonia Arzt am 23. April 1834. Genau ein Jahr später erwarb er das Bürgerrecht von Kronstadt. Er verließ Kronstadt nie wieder. Die Ehe wurde mit acht Kindern gesegnet, fünf davon waren Söhne.

1865 wurde der Sohn Heinrich (1839–1883) Kompagnon seines Vaters; in den Jahren 1865–1883 war er auch Leiter der Druckerei. Aber Heinrich starb früh, mit 44 Jahren, und Bruder Fritz (1850–1909) übernahm die Leitung. Fritz Gött war nicht zum Buchdrucker ausgebildet, er war der jüngste der Brüder und hatte das Schicksal der Druckerei in den Jahren 1884–1909, also bis zu seinem Tode, in Händen. Nach seinem Tod übernahm Fritz Gött der Jüngere (1887–1969) die Leitung bis zur Verstaatlichung. In den Jahren 1932 bis 1936 hatten die Brüder Harald und Wolfgang Meschendörfer, bis zu dessen frühen Tod, ein Atelier für Gebrauchsgraphik bei Fritz Gött.

„Kronstadt war in jener Zeit eine Vielvölkerstadt. Von den fast 23.000 Einwohnern bildeten die über 9000 Deutschen die relative Mehrheit, es folgten etwa 8000 Rumänen, über 4000 Ungarn, fast 800 Zigeuner. Weitere kleinere Bevölkerungsgruppen waren die Griechen, die jedoch eine große wirtschaftliche Bedeutung hatten, und seit dem Jahre 1826 hatte sich auch eine kleine jüdische Gemeinde in Kronstadt gebildet.

Die Stadtverwaltung in Kronstadt war deutsch. Der Religion nach waren die griechisch-orthodoxen Rumänen und Griechen die stärkste Bevölkerungsgruppe, es folgten die Evangelischen (Deutsche und Ungarn) und Katholiken (Ungarn und Deutsche).

Johann Gött sah sich als Buchdrucker allen Mehrheiten als Diener verpflichtet, er druckte in deutscher, rumänischer, ungarischer und griechischer Sprache, einige Bücher auch in lateinischer Sprache, er druckte für Evangelische und Katholiken sowie für Orthodoxe.

Damit überwand er als „Zuwanderer“ alle Vorurteile, die die traditionellen Bevölkerungsgruppen in Kronstadt teilweise gegeneinander hatten.

Schon im Jahre 1834 ergriff Johann Gött die Initiative, in Kronstadt erstmals Zeitungen herauszugeben, was für die damalige Zeit eine besondere Neuerung war. Die grundsätzliche und bedingte Genehmigung vom Siebenbürgischen Gubernium erfolgte Ende des Jahres 1834, aber erst nach zwei Jahren konnten die ersten Periodika auch wirklich erscheinen.“

– schreibt Gernot Nussbächer in seiner Würdigung, 200 Jahre nach der Geburt Johann Götts, in den „Ostdeutschen Gedenkbüchern“.

Aber Johann Gött war eben nicht nur Buchdrucker. In der gleichen Würdigung finden wir folgende Informationen:

„Im Jahre 1839 gründete Johann Gött auch ein „Lesekabinett“ in Kronstadt.

Der Kronstädter Sächsische Gewerbeverein (1841) zählte Gött zu seinen Gründungsmitgliedern. Er wirkte hier zuerst als Bibliothekar, ab 1852 als zweiter Vorsteher und von 1870–1881 als erster Vereinsvorsteher.

Als am 21. Januar 1851 die Kronstädter Handels- und Gewerbekammer gegründet wurde, war Johann Gött ihr erster Vizepräsident, in den Jahren 1866–1876 war er dann Präsident.

Im Jahre 1851 wurde Johann Gött Mitglied der Stadtvertretung, 1870 Orator-Stellvertreter und 1871 auch Orator, also Vorsitzender der Stadtvertretung (Kommunität).

Bei der Neuorganisation der Stadtverwaltung wurde Johann Gött am 26. Oktober 1876 zum Bürgermeister von Kronstadt ernannt und übte dies Amt bis zu seiner Pensionierung am 1. Dezember 1879 aus.

Seit 1856 war Johann Gött auch Mitglied des Presbyteriums der evangelischen Stadtpfarrgemeinde von Kronstadt und viele Jahre lang auch Kirchenvater.

Mit dem Stadtpfarrer (1858–1881) Samuel Schiel bildete Gött ein Zweigespann, von dem alle wichtigen Unternehmungen und bedeutungsvollen Geschehnisse örtlicher und nationaler Art ausgingen oder mit ihrer Beihilfe tatkräftige Durchführung fanden. … Nicht nur die Kronenstadt, sondern selbst der Kronenträger hat Götts Tätigkeit ehrend anerkannt. Schon am 12. September 1867 war er zum Ritter des Franz Josefs-Ordens ernannt worden.“

Am 17. Oktober 1888 starb Johann Gött in seiner Wohnung im Plecker von Pleckersfeldischen Hause, Flachszeile Nr. 25 (heute Rathausplatz Nr. 22), und wurde auf dem Innerstädtischen Friedhof beerdigt.

Im Tagebuch von Eduard Gusbeth finden wir noch folgenden Eintrag:

„Mit Recht war er seiner Selbstlosigkeit und des allgemeinen Wohlwollens wegen, das er Jedermann entgegenbrachte, „als Vater Gött“ in ganz Kronstadt bekannt und beliebt. Die Gattin des Verstorbenen alten Herren ist ihm im Tode schon seit Jahren vorausgegangen. Sie war katholisch und so auch ihre Töchter, während Gött und seine Söhne evangelisch waren.

Das Leichenbegängnis des alten Gött fand heute bei dicht umwölktem Himmel, mäßigem Regen von der Wohnung desselben auf der Flachszeile aus dem Plecker`schen Hause unter sehr zahlreicher Begleitung und Teilnahme statt. Auf dem Friedhof wurde die Leiche in den Leichensaal getragen und dort von Stadtpfarrer Obert eine passende Rede auf den Heimgegangenen gehalten. Dann zum Grab, gegenüber dem Dr. Beldi`schen, zur anderen Seite des Weges, geführt und unter Musikbegleitung zur Ruhe hinabgesenkt. Prediger Nussbächer segnete sie ein! – Ehre dem Andenken „Vater Gött`s“.“

Peter Simon

Grabstelle: ISlVIII22

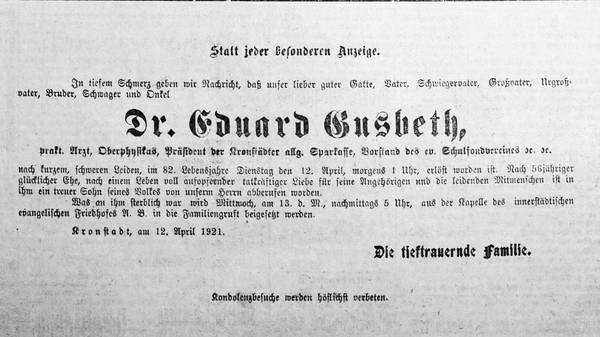

August Fabritius, Gusbeths Berufskollege, schrieb in der Kronstädter Zeitung vom 30. August 1909 zu dessen 70. Geburtstag folgende Zeilen:

»Erstaunt und überrascht werden wohl die meisten unserer Mitbürger fragen: ja, ist es richtig -ist es nicht ein Druckfehler, dass Dr. Gusbeth, der noch mit jugendlicher Elastizität durch unsere Straßen schreitet und der noch so regen, werktätigen Anteil an unserem öffentlichen Leben nimmt, dass er am 30 August d. J. seinen siebzigsten Geburtstag feiert? Auch wir würden es nicht glauben, wenn es nicht schwarz auf weiß zu lesen stünde, dass Dr. Gusbeth am 30. August 1839 in Kronstadt geboren ist. Seine Wiege stand in einem guten Bürgerhaus, in dem er und seine beiden jüngeren Brüder Christof, der jetzige Realschulleiter, und Heinrich, Pfarrer in Rosenau, den Wert und den Segen der Arbeit kennen und schätzen lernten.«

Im März 1914 erschien in der »Kronstädter Zeitung« ein Artikel mit dem Titel »Zu Dr. Eduard Gusbeth 50-jährigen Doktorjubiläum«:

»Am 22 März 1914 jährt sich nun zum 50-sten Male der Tag, an dem unser lieber Kollege Dr. Eduard Gusbeth in Wien zum Doctor medicinae promoviert worden ist. Aus diesem Anlass fand sich am letzten Sonntag in der Wohnung des vom Alter noch nicht gebeugten Jubilares außer der engeren und weiteren Familie, unserem Herrn Stadtpfarrer und der Leitung der Sparkasse, deren Präses Dr. E. Gusbeth seit einer Reihe von Jahren ist, noch eine große Zahl von Freunden und Bekannten beglückwünschend ein.«

Zum 175. Jahrestag seiner Geburt vergaß unser fleißigster Lokalhistoriker Gernot Nussbächer nicht, auch eine Würdigung zu verfassen, die zahlreiche biographische Daten und eine Auflistung seiner Werke, aber auch eine Aufzählung seiner vielen Ämter, in die er dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten gewählt wurde, bietet. Es waren um eine Zeit fünfzehn Ämter, die Gusbeth gleichzeitig wahrnahm.

Arnold Huttmanns Buch »Medizin im alten Siebenbürgen« enthält ein Kapitel, das »Dr. Gusbeth als Mensch und als Arzt« gewidmet ist, ebenso wie eine Auflistung seiner geschriebenen und gedruckten Werke. Man sollte also meinen, dass dieses Erbe Gusbeths doch gewürdigt wird – doch leider geschieht dies mit Sicherheit noch nicht zur Genüge.

Darüber hinaus gibt es aber auch einen geschriebenen und nicht gedruckten Nachlass, nämlich seine Tagebücher. Beeindruckend an Gusbeth ist die Konsequenz, mit der er Tagebuch führte, und es ist ein wahres Wunder, dass diese Tagebücher nicht verloren gingen. Aus seinen Aufzeichnungen erfahren wir viel über den Menschen Gusbeth, über seine Familie, die er sehr schätzte, und über sehr viele seiner Zeitgenossen, deren Lebensdaten er, frei aus dem Gedächtnis, in sein Tagebuch notierte. Es war ihm ein Bedürfnis, Erlebtes aufzuschreiben – ein Bedürfnis, das er von seinem Vater geerbt hatte, der auf gleiche Weise verfahren war. Sein Vater war ein tief gläubiger Schneider gewesen, der nur für seinem Glauben gelebt hatte. Nach dem Kirchgang schrieb er die Predigt aus dem Gedächtnis auf und füllte ganze Schränke mit diesen Erinnerungen.

Diese Aufzeichnungen sind wohl verloren gegangen, sodass wir uns umso mehr freuen können, dass die Tagebücher von Eduard Gusbeth, 44 kleinformatige Büchlein, von mutigen Menschen gerettet wurden, als die Bibliothek des Honterusgymnasiums geräumt werden musste. Heute sind sie im Kronstädter Staatsarchiv für jeden Interessierten zugänglich. Einer seiner Urenkel, Rolf Dietmar Schmidt (1933-2018), hatte mich gebeten, sie zu fotografieren, und mithilfe dieser Tagebücher werde ich nun versuchen, Einblicke in Gusbeths Familienleben zu geben. Rolf Dietmar Schmiedt hatte begonnen, die Tagebücher zu transkribieren, starb dann aber unerwartet, und das Vorhaben konnte nicht vollendet werden.

Eduard Gusbeth war ein Familienmensch, und das hat ihm sein Vater vorgelebt. Die erste Frau seines Vaters starb nach zwei Ehejahren, und das Kind aus dieser Ehe lebte auch nur fünf Tage lang. Seine zweite Frau, Elise Dressnand (1816-1876), wurde die Mutter Eduards, seiner zwei jüngeren Brüder Christof und Heinrich sowie seiner Schwester Luise. Dies sind die Worte Eduards, die er in sein Tagebuch notierte:

Freilich fand er das Glück vor allem in der Liebe, – denn es begann für ihn, wenn möglich, noch angestrengteres Leben, wie früher. Von Morgen 5 Uhr bis abends 10 Uhr bei der Nadel sitzen, und auf diese Weise Jahre schwinden sehen, – und keine andere Abwechslung zu kennen, als am Sonntag dann den Kirchenbesuch doch im Übermaß zu genießen, – dazu gehört viel Ergebung und Geduld! Aber diese hatte der gute Vater in richtigem Maße! Denn er arbeitete nicht nur in der angedeuteten Weise, sondern er tat dies Alles sehr gern, und fühlte sich dabei – was die Hauptsache ist! – sehr glücklich!«

»Es ist wahrlich viel, – drei Söhne, welche auf der Universität nicht gerade übermäßig zurückgezogen lebten, – von dem Erwerb der Nadel studieren zu lassen und eine Tochter noch gut auszuheiraten!«

Was seine Mutter betrifft, lassen wir ebenfalls das Tagebuch sprechen:

»Wäre es freilich auf ihn allein angekommen, so hätten wir wohl nicht alle drei studiert. Einen jedenfalls, vielleicht auch zwei hätten zu dem von ihm so sehr geliebten Schneiderhandwerk greifen müssen. Von diesem gewöhnlich so schweren Los errettete uns die liebe Mutter, – welcher dieses Handwerk in demselben Maße zuwider war, als es dem Vater begehrenswert dünkte.«

»Im Jahre 1846 zogen die Schwiegereltern in ihr neu angekauftes Haus in der Heiligleichnams-Gasse; und die liebe Mutter konnte auf den Vater einen größeren Einfluss ausüben, als früher. Der Besuch der Promenade wurde nicht mehr gerade für eine Sünde gehalten; auch außer dem Abschreiben der Predigten konnte der Vater Vergnügen finden, wenn er sich mit der Mutter über die Zukunft der Kinder unterhielt. Diese lag besonders der lieben Mutter sehr am Herzen; – wenn der Vater jeden von uns der Reihe nach dem Schneiderhandwerk gewinnen wollte, so wusste sie ihm durch Liebe, Scherz und Ernst diesen Gedanken auszureden, denn sie wollte nicht, dass auch wir uns so plagen sollten, wie sie es getan. – vom Jahre 1850 an genoss die Mutter viel mehr Freuden und Vergnügungen als einer anderen Schneiderin von Kronstadt vielleicht zuteilwurden. Schon im Jahre 1843 hatte sie das Glück mit dem Vater nach Wien zu fahren, und sich diese herrliche Stadt anzusehen. Wie viel Eindruck mag diese Reise zurückgelassen, wie viel neue Gedanken angeregt! Wie ihre ohnehin etwas hochstrebende Natur zu neuem Streben veranlasst haben?

Später liebte die gute Mutter besonders Frauengesellschaften, von denen sie immer ganz besonders heiter zurückkam! Auch das Theater, mochte es viel oder wenig bieten, besuchte sie gern und so oft es der Vater nur gestattete.«

Eduards Bruder Christof (1842-1913) studierte in Jena und Wien Theologie und wurde Realschulleiter und Professor. Er heiratete 1868 Clara, die Tochter des Pfarrers Paul Friedrich aus Brenndorf.

Mit diesem Bruder hatte Eduard das beste Verhältnis.

»Viele Freude bereitete ihm, wie uns allen Geschwistern, der vom Vater im Jahre 1870 gekaufte Garten in der Postwiese. Dort brachten meine drei Geschwister, abwechselnd, jeden Sommer eine andere Familie, zu, von den anderen fleißig besucht. Solange unsere gute Mutter lebte, also bis 1876, waren Vater und Mutter Jahr für Jahr dort, dann später erst meine Geschwister. Meines schweren Berufes wegen war Malchen mit den Kindern nur einen Sommer dort, da sie ohne mich nicht sein wollte und weil ich wegen meiner Patienten die Nächte nicht im Garten zubringen konnte. Als dann mein Bruder Heinrich im Jahre 1892 nach Rosenau als Pfarrer gewählt wurde, war die schönste Zeit mit dem „Gartenhausleben“ vorbei.«

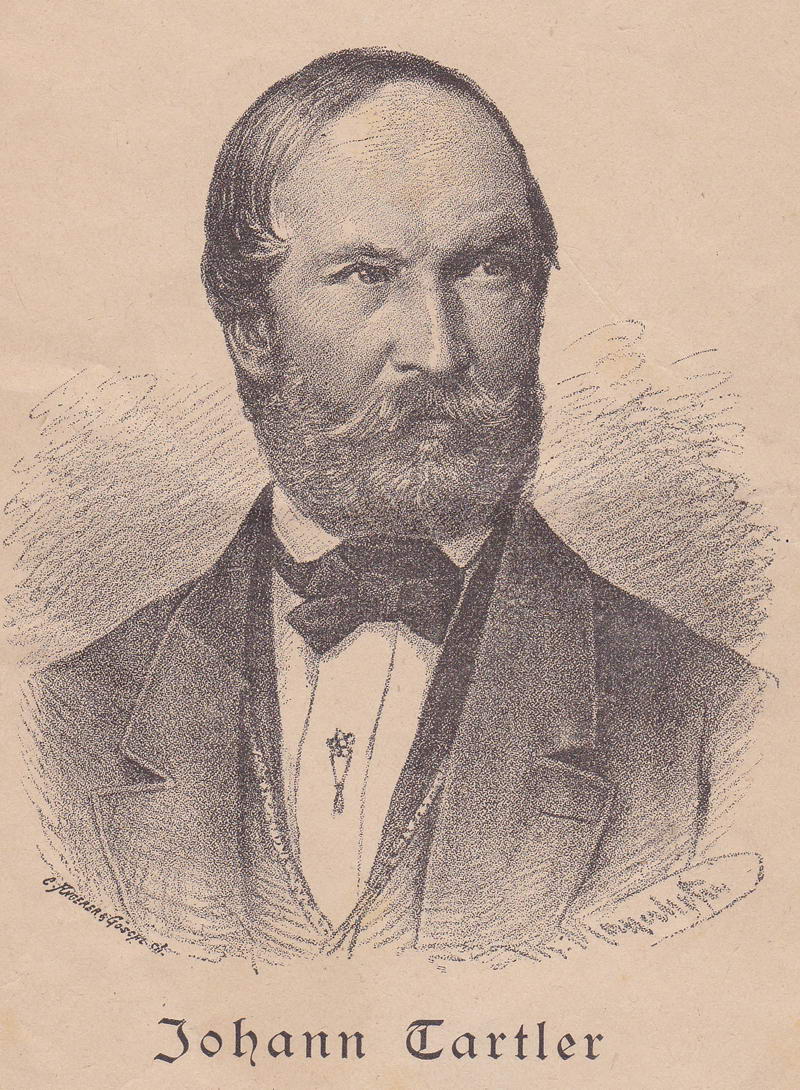

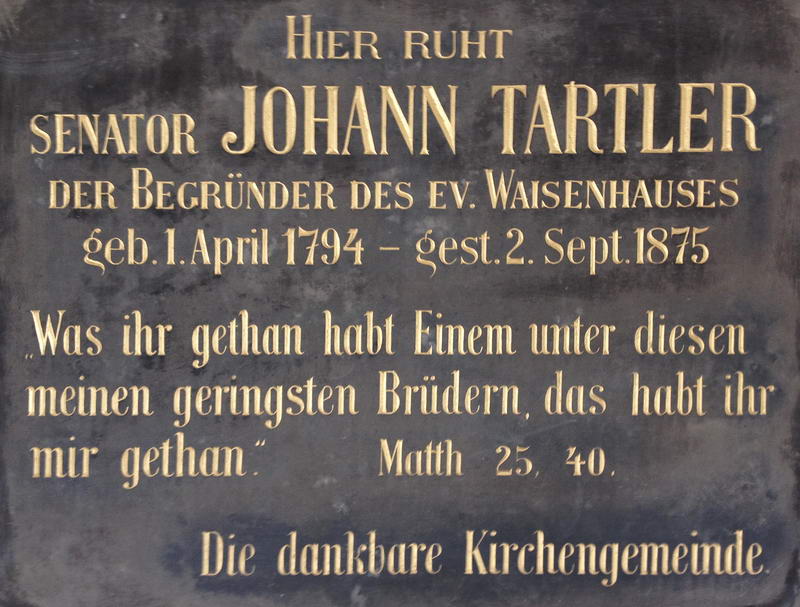

Von diesem Bruder Heinrich stammen zwei Arbeiten, »Die Grabsteine in der Westhalle der evangelischen Stadtpfarrkirche in Kronstadt« im Schriftstellerlexikon und »Erinnerungsblatt an die Feier des 100-sten Geburtstages des Senators Johann Tartler.«

Als drittes Kind seiner Eltern war 1845 die Schwester Louise Caroline geboren. Im Jahre 1862 heiratete sie siebzehnjährig den Lederer Friedrich Draudt, der damals 27 Jahre alt sein mochte. Dieser Ehe verdanken drei Kinder das Leben: Louise, geboren 1863; Friedrich, geboren 1866 und Heinrich, geboren 1868. Luise heiratete 1891 den Kaufmann Friedrich Nussbächer, den Urgroßvater von Gernot Nussbächer.

Der jüngste Bruder, Heinrich (1848-1914), legte im Jahre 1876 die Lehramtsprüfung ab. Noch in demselben Jahr heiratete er die Seifensiederswitwe Johanna Schmidt geb. Schadt, die einige Jahre älter war als er, aber immer noch schön und vor allem eine gute Wirtin. Rosa, die Schwester dieser Johanna Schadt, war die Gattin des Johann Nussbächer, seinerseits ein Großonkel von Gernot Nussbächer. Später war er Pfarrer in Rosenau.

Zu diesem Bruder hatte Eduard ein kühles Verhältnis. »Heinrich war ebenso Gemüthsmensch wie Genuss- und Geldmensch«. Im Jahre 1905 starb Heinrichs Frau, und 1907 heiratete er zum zweiten Mal, und zwar Lotte Porr, eine Handarbeitslehrerin. Er wurde auch in der Porr`schen Gruft beerdigt. Pfarrer und Dechant Reichardt hielt die Grabrede.

Das Kapitel »Die öffentlichen Gebäude« in dem Buch »Das sächsische Burzenland« wurde nach Aufforderung seitens Stadtpfarrer D. Franz Herfurth von Eduard Gusbeth verfasst.

Über sich selbst schreibt Eduard Gusbeth am Todestag seines Vaters folgendes:

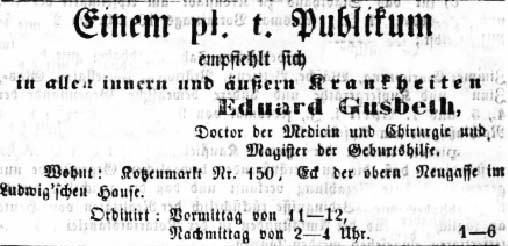

»Ich, Eduard Benjamin Gusbeth, als der älteste wurde, wie schon erwähnt, am 30. August 1839 geboren. Im Jahre 1858 am 4. September machte ich die Maturitätsprüfung; studierte die ganze Zeit von 5 Jahren in Wien Medizin, machte im Jahre 1864 das Doctorat der Medizin und Chirurgie und das Magisterium der Geburtshilfe; – verbrachte die Zeit von August 1864 bis Januar 1865 als Secundararzt in der Landesirrenanstalt von Wien, um auch diese Branche kennen zu lernen. Am 27. Januar 1865 kam ich als junger Arzt in Kronstadt an, und fing an zu praktizieren, bis jetzt – mit Glück! – dank dem gütigen Schicksal! Am 4. October 1865 heiratete ich Amalie Helmbold, welche 19 Jahre alt war und mit welcher ich schon seit 1862 im Briefwechsel gestanden war. – Ich war damals 26 Jahre alt. Im Jahre 1868 wurde uns Bertha geboren und zwar am 12. Februar; – im Jahre 1871 Mathilde und zwar am 5. October; – im Jahre 1873 am 3. Juli abermals ein Mädchen, welches wir Hermine tauften, das aber schon nach 6 Wochen am Keuchhusten starb; – im Jahre 1874 am 24. October das prächtige Zwillingsmädchenpaar: Emma und Helene! – Mit Ausnahme der Hermine leben uns alle 4 Kinder! – Gott schenke ihnen ein recht langes, aber auch glückliches Leben!«

Viel mehr über sich selber sagt Eduard Gusbeth in einem Vortrag, gehalten an den Ärzteabenden vom 17. April und 15. Mai, erschienen als Sonderabdruck der Kronstädter Zeitung im Jahr 1914 mit dem Titel »Aus den Erinnerungen eines alten Arztes«. Da der Vortrag vor seinen Berufskollegen gehalten wurde, enthält er weniger Informationen zu seinem Familienleben und mehr zu seinem beruflichen Werdegang, dem Studium in Wien und zu interessanten medizinischen Ereignissen aus seinem Berufsleben als Hausarzt in Kronstadt. Seine Frau Amalie Helmbold war die Tochter des Goldarbeiters Johannes Ludwig Helmbold, der zuerst in Bukarest und nachher in Jassy tätig war, und Karoline Resch, Tochter des Goldarbeiters Lorenz Resch aus Ravensburg.

Die erste Tochter Bertha heiratete 1886 den uns gut bekannten Organisten der Schwarzen Kirche, Rudolf Lassel. Rudolf Lassel starb 1918, 57jährig, nach 33 Jahren glücklicher Ehe an einem Bronchialkatarrh, den er sich aufgrund der eisigen Kälte in der Kirche zugezogen hatte. Gusbeth schrieb in sein Tagebuch:

»Die Kirche war sein Leben, die Kirche war aber auch sein Tod.

Da Rudolf Bertha in ihrem wahren Wesen kennen gelernt hatte, wurde unser Verhältnis zu ihm ein sehr schönes und blieb dies bis an sein Lebensende. Wie viel könnte ich von unserem lieben Rudolf noch mitteilen? Über den Einfluss, den er in musikalischer Beziehung in ganz Kronstadt und weit darüber hinaus ausübte, über die allgemeine Achtung und Liebe, die ihm von allen Seiten zuteilwurde.«

Der Ehe sind ein Mädchen und zwei Jungen entsprungen. Bertha überlebte Rudolf um 23 Jahre.

Die zweite Tochter Eduard Gusbeths war Mathilde.

»12. Juni 1895, Mathilde Gusbeth, verheiratete Dr. Viktor Nussbächer, unser geliebtes, theures süßes Kind ist heute früh im 24. Lebensjahr an der furchtbarsten Form des Kindbettfiebers gestorben. Es ist der furchtbarste Schlag der uns getroffen! Die schwerste, schrecklichste Prüfung, die uns Gott auferlegt hat! Vergeblich ist alles Sträuben, ohnmächtig stehen wir diesem entsetzlichen Geschick gegenüber! Wir müssen es ertragen! Wie war es nur möglich, dass dieses blühend schöne, und allen, die es kannten geliebte Wesen uns so schnell entrissen wurde? Welch schönes Familienleben, wir Alle wurden beneidet von allen, die uns wohlwollten, zuvor als Beispiel einer glücklichen Familie erwähnt! Und jetzt wie ein Blitz aus heiterem Himmel ist der verheerende Strahl auch in unsere Mitte gefahren und hat das Glück für immer zerstört!«

Aus dieser Ehe stammten zwei vielseitig musisch begabte Kinder: ein Mädchen, Trude, verheiratete Geißler, Schriftstellerin und Übersetzerin, und Konrad, Lyriker und Cheflektor des Reclam-Verlages.

Emma und Helene waren Zwillingsmädchen. Emma heiratete 1894 den Pfarrer Emil Sindel, Gymnasialprofessor und dann Pfarrer in Wolkendorf. Schon nach fünf Jahren Ehe zeigten sich bei Emma die ersten Symptome einer beginnenden Paranoia, an der sie später heftiger erkrankte. Die letzten elf Jahre verbrachte sie in der Irrenanstalt in Hermannstadt, wo sie in ihrem 41. Lebensjahr starb.

Die Schwester des Pfarrers Emil Sindel, Adele Sindel, verheiratet mit dem Apotheker Eugen Neustädter, war die Mutter des Dichters Erwin Neustädter. Erwin Neustädter ist ebenfalls ein bedeutender Kronstädter, der bislang nicht genügend Würdigung erfuhr.

Helene heiratete 1893 den Sparkassabuchhalter Eduard Schmidt. Die Trauung wurde von dem Bruder Heinrich in der Schwarzen Kirche vollzogen. Aus dieser Ehe stammten zwei Mädchen, Editha und Magda, und ein Junge, Rolf. Dieser Rolf, gefallen 1941 an der Ostfront, ist der Vater des Rolf Dietmar Schmidt, des Initiators der fotografischen Aufnahme von Gusbeths Tagebüchern, dieser Fundgrube von Informationen über Kronstadt und die Kronstädter aus der Zeitspanne von 1875 bis zum Ersten Weltkrieg.

Es gibt eine interessante Parallele zwischen Eduard Gusbeth und Gernot Nussbächer: Obwohl keine Blutsverwandtschaft vorliegt, hatten beide das Bedürfnis, alles aufzuschreiben. Bei beiden ist natürlich auch Belangloses darunter; bei Gusbeth besonders in den ersten Jahren, in denen er selbst das Menü seiner Tarockabende beschrieb. Je älter er wurde, desto kleiner und schwerer lesbar wurde auch seine Handschrift, und der Inhalt beschränkte sich auf die Beschreibung seiner Zeitgenossen, zu der meist deren Tod Anlass gab. Weil Gusbeth nicht beabsichtigte, den Inhalt seiner Tagebücher je zu veröffentlichen, konnte er recht freimütig über seine Zeitgenossen schreiben – aus seiner subjektiven Sicht, so, wie er sie erlebte. Es gilt ja die Regel »De mortuis nihil nisi bene«, was oberflächlich übersetzt heißt »Von den Toten nur Gutes«. So finden wir in veröffentlichten Nachrufen eigentlich immer nur Gutes über die Verstorbenen und selten die Wahrheit. In seine Tagebücher schrieb Gusbeth über die Verstorbenen allerdings genau das, was er von ihnen hielt.

Gusbeths letzter Eintrag in sein Tagebuch stammt vom 20. August 1919, knapp zwei Jahre vor seinem Tod am 12. April 1921. Seine Frau Amalie, liebevoll Malchen genannt, überlebte ihn um 21 Jahre.

Wie ich schon schrieb, bestand zwischen Gernot Nussbächer und Eduard Gusbeth eine Wesensverwandtschaft. Als Historiker hatte Gernot den ausgesprochenen Wunsch, die Tagebücher von Gusbeth zu transkribieren und zu verwerten – es ist aber leider nicht dazu gekommen. Gernot ist wie Rolf Dietmar Schmidt 2018 verstorben und Vieles, was er noch vorhatte, ist nicht mehr vollendet worden.

Paläographie, das heißt das Lesen alter Handschriften, ist eine Kunst, die nicht jeder kann. Daher möchte ich meinen Dank an dieser Stelle aussprechen für die wertvolle Hilfe seitens Bernhard Heigls.

Bis zu einer vollständigen Auswertung von Gusbeths Notizen werden noch viele Jahre vergehen.

Peter Simon

Gruft: ISGB25

Franz Hiemesch wurde am 15. Dezember 1850 als jüngstes Kind des Pfarrers Josef Gottlieb Hiemesch und der Regine Julie geb. Tartler in Kronstadt geboren. Der Vater war um diese Zeit Prediger in der Blumenauer Kirche, anschließend bekleidete er das Amt des Pfarrers in Honigberg und zuletzt bis zu seinem Tod das des Pfarrers in Nussbach.

Seinen beruflichen Werdegang entnehmen wir dem Nachruf, erschienen in der Kronstädter Zeitung vom 4. April 1911:

„Er war ein Kind dieser Stadt, hier geboren am 15. September 1850, hat hier seine Schulbildung genossen, in Schässburg die Gymnasialstudien absolviert, dann auf der Rechtsakademie in Hermannstadt, auf der Universität in Leipzig und Klausenburg die rechtswissenschaftlichen Studien beendet, um im Jahre 1875 hier in Kronstadt seinen Beruf als Advokaturskandidat aufzunehmen.

Aber schon im Jahre 1878 wandte er sich der öffentlichen Verwaltung zu und wurde am 3. Juli desselben Jahres bei der Reorganisation der städtischen Verwaltung zum Wirtschaftsamtsadjunkten gewählt. In rascher Folge wurde er sodann zum Oberstadthauptmann und am 17. Oktober 1898 zum Bürgermeister seiner Vaterstadt gewählt.

In allen seinen Stellungen hat er sich durch sein streng objektives, konziliantes und entgegenkommendes Wesen die Liebe und Achtung nicht nur derjenigen erworben, die mit ihm in amtlicher Eigenschaft in Berührung gekommen, sondern auch aller jener, die bloß gesellschaftlich mit ihm in Verkehr gestanden sind. Seine liebenswürdige Art und sein Bestreben, jedem, der sich an ihn wandte, mit Rat und Tat beizustehen und die Erfüllung der vorgebrachten Wünsche zu ermöglichen, haben ihm ein bleibendes Andenken in den Herzen aller Bürger dieser Stadt gesichert.

Was er versprochen, hat er auch gehalten. Mit eisernem Willen und zäher Energie hat er am Aufstreben unserer Stadt gearbeitet. Unter seiner Leitung sind wichtige Institutionen in unserer Stadt geschaffen worden. So die Kanalisation, die Neupflasterung der Stadt, ein neues städtisches Gaswerk, die Erweiterung unserer Hochquellenwasserleitung u. a. m. Leider war es ihm nicht vergönnt, auch das Elektrizitätswerk, das ihm sehr am Herzen gelegen war, erstehen zu sehen.

Diese Anerkennung fand aber auch bei der Staatsregierung ihren Ausdruck dadurch, dass Bürgermeister Hiemesch im Jahre 1907 durch Verleihung des Franz-Josefs-Ordens und ein Jahr später des Titels eines königlichen Rates ausgezeichnet worden ist.“

Der Nachruf ist mit F. L. unterzeichnet.

In den vierzehn Jahren als Oberstadthauptmann schaffte er es, „die Polizei – die früher ein Spott der Bürger war – auf eine solche Höhe zu erheben, dass sie seitdem ein vorzügliches Sicherheitsinstitut Kronstadts geworden ist und auch andere Städte zu ähnlichen Einrichtungen geführt hat“, urteilte Dr. Eduard Gusbeth.

Er hat auch viel Menschenklugheit besessen und war ein besonders begabter und intelligenter Mensch; so wurde er ins Presbyterium gewählt, dann später ins Bezirks- und Landeskonsistorium. Auch im Direktionsrat der Sparkasse war er als Mitglied vertreten.

Im Verschönerungsverein war er der Nachfolger des Präsidenten Oskar Alesius (1844 – nach 1907 in Wien).

Im Jahre 1878 heiratet er Julie Helene Dück, die Tochter des Pfarrers Josef Dück aus Zeiden und der Josefine geb. Trausch.

Die Ehe wurde mit drei Töchtern gesegnet.

Seine erste Tochter, Julie Helene (1879–1962), war in erster Ehe mit dem Bankbeamten Carl Adam und in zweiter mit dem Rechtsanwalt Ion Alexi verheiratet.

Die zweite Tochter, Helene Margarethe (1881–1963), heiratete 1927 den Witwer Dr. Oskar Netoliczka und war eine bekannte Malerin. Oskar Netoliczka (1865–1940), Lehrer am Honterusgymnasium und in den Jahren 1916–1926 auch Rektor dieser Schule, verdient eine eigene Würdigung.

Die dritte Tochter, Anna, geb. 1885, heiratete den Fabrikanten Dr. jur. Wilhelm Czell, geb. 1884.

In der Trauerversammlung der städtischen Gemeindevertretung am 5. April sprach, nachdem der Vorsitzende, Magistratsrat Friedrich Stenner, zu Wort gekommen war, Dr. Carl Ernst Schnell, damals noch Obmann des Kreisausschusses, noch einige Worte.

„Franz Hiemesch war ein Charakter, das heißt, ein Mann, der nicht ziel- und haltlos schwankte, sondern von treu festgehaltenen, unabänderlichen Grundsätzen geleitet wurde – er war eine Individualität, das heißt, ein Mann, der nicht als Herdenmensch mit dem Schwarm die Straße daher rennt, wohin der Weg auch führe, nein – im Gegenteil, er war zum Führer geschaffen und berufen, er war – und dies ist vielleicht für seine Vaterstadt die wertvollste Eigenschaft an ihm gewesen, ein großzügiger Mensch, der nie kleinlich zagte. Sein Gesichtskreis war weit und offen. Mit diesem großzügigen Wesen wollte er – ich habe es aus seinem Mund oft gehört – nicht ruhen und nicht rasten, bis er nicht seine Vaterstadt mit allen modernen Wohlfahrtseinrichtungen ausgestattet und zu einem wohlgeregelten Gemeinwesen ausgestaltet habe. Und nun hat der unerbittliche Tod seine erfolgreiche, groß angelegte Arbeit leider viel zu früh jäh abgeschnitten.“

Im Tagebuch des Arztes Dr. Eduard Gusbeth finden wir die Beschreibung des Zeitgenossen, der Beerdigung von Franz Hiemesch.

„Am 6. April wurde der Tote gegen 11 Uhr vormittags in die Kirche übertragen, denn es sollte eine „Kirchenleiche“ werden: – seitdem der verstorbene Stadtpfarrer Samuel Schiel in die Kirche getragen wurde, der erste Fall.

Sein Sarg wurde vor dem Altar aufgebahrt. Nachmittag um 4 Uhr fingen die Feierlichkeiten an, bei denen Stadt- und Komitatsbeamte und Vertreter, alle Vereine unserer Vaterstadt, das gesamte Offizierskorps in der Kirche sich versammelt hatten und die Kirche so voll war, wie ich sie nie gesehen hatte. Es wurden von dem Kirchenschülerchor zwei schöne Lieder mit Orgelbegleitung gesungen, dann hielt Franz Sindel, der Dechant, sonst als Dauerredner bekannt, der mit sehr vielen Worten nicht viel sagen konnte, die Leichenrede, die jedoch in 23 Minuten beendet war; hierauf folgte noch ein Lied und die Feier war beendet. Schön langsam leerte sich die Kirche. Zwei Wagen mit Blumenspenden eröffneten den Leichenzug, dann folgte der neue pompöse Leichenwagen (der 8000 Kronen gekostet hatte), die Leiche war durch die kleine Tür neben dem Altar auf den Wagen getragen worden und gegen ½ 6 Uhr setzte sich der endlose Leichenzug in Bewegung. Auch Obergespan Mikes und Staatssekretär Szerenyi waren erschienen. Es spielte die Militär- und die städtische Musikkapelle. Zu beiden Seiten der Klostergasse und der Flachszeile stand das Publikum dicht gedrängt und alle Fenster waren dicht besetzt. Endlich war man auf dem Friedhof angelangt. Die Stadtkapelle spielte das ergreifende Lied: „Jesus, meine Zuversicht“, dann wurde der Sarg in das Grab, zwischen dem Dr. Servatius und dem Dr. Phleps’ischen gelegen, versenkt. Prediger Lassel sprach die üblichen Gebete, zum Schluss sang noch der Gesangverein und der Liederkranz das tiefergreifende Lied, das mit den Worten endet: „Auf Wiedersehen“ und die feierliche Beisetzung war beendet. –

Glücklicherweise hatten wir das beste Wetter, was viel zur feierlichen Beisetzung beitrug! Ruhe seiner Asche! – „Der König ist tot, es lebe der König.“ Wer wird nun der neue Bürgermeister werden? Diese Frage wurde schon auf dem Friedhof vielfach erörtert! – Man redete viel von Dr. Carl Ernst Schnell und von Ludwig Servatius; von den vier Senatoren Friedrich Stenner, Friedrich Fabritius, A. Szabo, Ludwig Kamner dagegen gar nicht. Wir haben jedenfalls Mangel an tüchtigem Nachwuchs!“

Soweit die Worte von Eduard Gusbeth.

Der Nachfolger im Amte des Franz Hiemesch wurde Dr. Carl Ernst Schnell, der letzte deutsche Bürgermeister Kronstadts.

Im gleichen Grab auf dem Innerstädtischen Friedhof wurde auch die Malerin Grete Netoliczka-Hiemesch beerdigt.

Peter Simon

Grabstelle: IslXI24

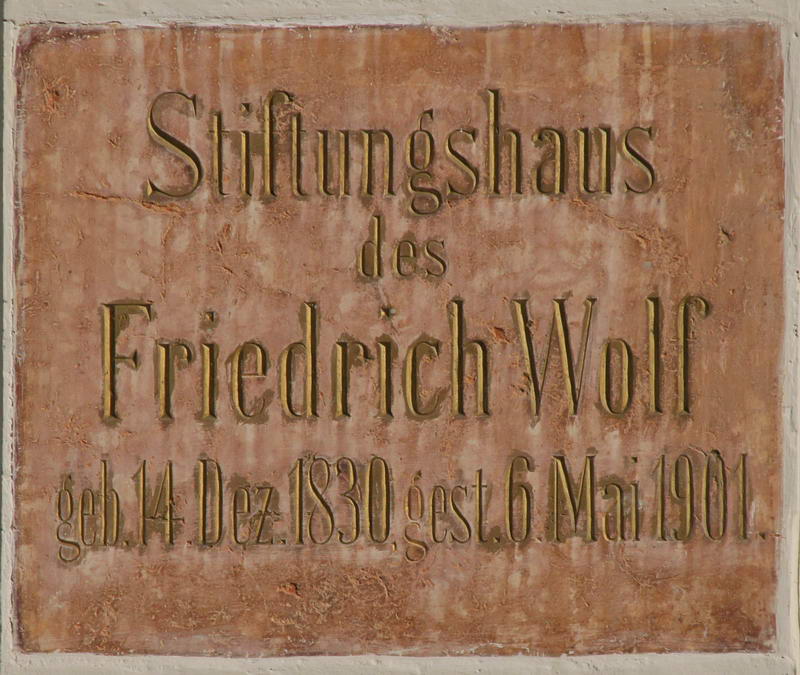

Ein eigener Zufall brachte es mit sich, dass die beiden Männer, von denen heute ganz Kronstadt spricht, die in so hochherziger Weise Ihrer Volks- und Glaubensgemeinde gedachte, so bald nacheinander starben. Sie haben beide des Guten die Fülle getan – binnen 24 Stunden ist die Kronstädter ev. Kirchengemeinde durch die Vermächtnisse dieser braven Männer um 135.000 K reicher geworden und damit vor allem reicher an Zuversicht, dass der rechte Bürgersinn in ihren Gliedern nicht ausstirbt, der wohl auf die Erwerbung irdischen Gutes bedacht ist, dabei aber auch der idealen Güter nicht vergisst, die auch ein kleines Volk mit innerer Größe ausstatten und sichere Gewähr bieten für seine Zukunft.

In erster Linie halten wir es heute für unsere Pflicht, über die äußeren Lebensumstände der Männer Näheres mitzuteilen, deren Namen mit der Geschichte ihrer Kirchengemeinde unlöslich verknüpft sein wird. Solche Lebensbilder, so einfach sie sind, sie verdienen es, dem Gedächtnis der Mitlebenden und damit auch der kommenden Geschlechter eingeprägt werden.

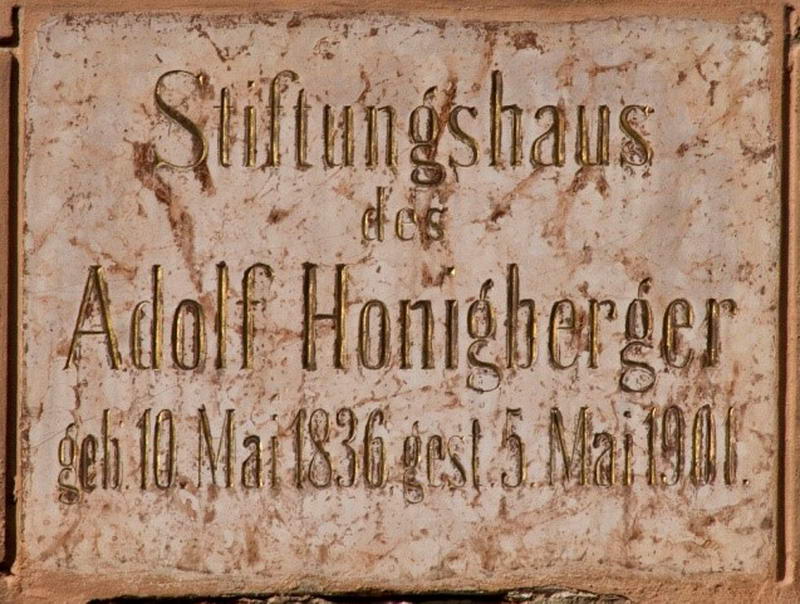

Über Lebensgang des zuerst verstorbenen Apothekers Adolf Honigberger waren uns folgende Daten zugänglich. Adolf Honigberger wurde am 11. Mai des Jahre 1836 als Sohn einer angesehenen Kronstädter Bürgerfamilie geboren. Er absolvierte das hiesige Untergymnasium und trat dann in die Jeckelsche Apotheke ein. Nach Absolvierung der Lehrzeit begab er sich nach Wien, wo er in den Jahren 1857 und 1858 seinen Pharmazeutischen Studien oblag. Nach Beendigung derselben nahm er eine Anstellung in einer Apotheke in Ungarisch-Altenburg, die er nach längerer Zeit aufgab, um die Provisorstelle in der hiesigen Jekelius-schen Apotheke zu übernehmen. Nach mehrjähriger Tätigkeit daselbst kaufte er in Gemeinschaft mit seinem verwandten Karl Fuhrmann die Apotheke Jeckel, um dann nach Verlauf einiger Jahre aus dem Kompaniegeschäft auszutreten und die Obervorstädter Apotheke käuflich zu erwerben, die er bis zum Jahre 1885, wo er sich von den Geschäften zurückzog, beibehielt. A. Honigberger blieb unverheiratet, mit seinen Verwandten unterhielt er fortwährend die freundschaftlichsten Beziehungen. Am öffentlichen Leben beteiligte er sich aktiv in nur geringem Maße, jedoch nahm er stets regen Anteil an dem Geschicke seines Volkes und zog sich nie zurück, wenn es galt, zu irgend einem die Volkswohlfahrt betreffenden Werke des Seinige beizutragen. Eine stille, etwas zur Beschaulichkeit neigende Natur, verkehrte er in den Jahren der wohlverdienten Ruhe nur in einem Freundeskreis, in dem er sich seines bescheidenen, gemütvollen Wesens wegen der größten Hochachtung erfreute. Von dem langen schweren Leiden, das ihm seine letzte Lebenszeit verbitterte, wurde er vorgestern, Sonntag morgens ½ 9 Uhr, durch den Tod erlöst.

Das Vermögen, das der Kronstädter Ev. Kirchengemeinde zufällt, ist (nach Abzug der besonderen Legate, darunter 1000 K für die Obervorstädter Filialkirche und 100 K für den ev. Schulfondverein) auf beiläufig 65.000 K zu schätzen, dieses Vermögen, woraus der Bruder des Verstorbenen eine jährliche Leibrente von 500 K zu erhalten hat, soll zu einem Dritteil zu kirchlichen und zu zwei Dritteilen zu Schulzwecken verwendet werden.

Kirche und Schule werden das Andenken des edelmütigen Stifters in Ehren halten.

Nachruf auf Adolf Honigberger und Friedrich Wolf aus der Kronstädter Zeitung vom 7. Mai 1901

Das Haus das Adolf Honigberger der Honterusgemeinde stiftete, befindet sich an der Ecke Michael Weiss-Gasse / Rosenanger (heute Piata Enescu Nr. 11).

Peter Simon

Gruft: ISGB36

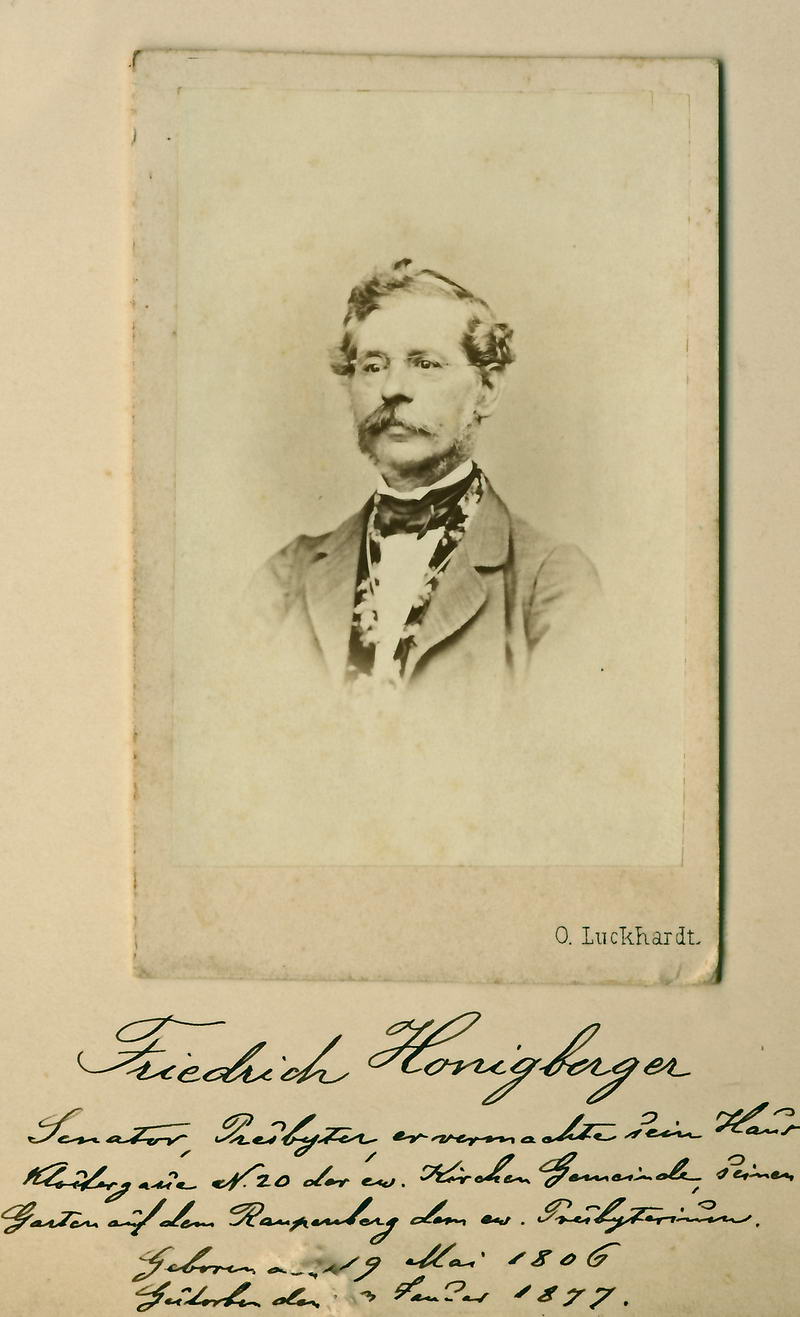

“Der emeritierte Senator Herr Friedrich Honigberger ist nach längerem Leiden heute nachts verschieden. Der Verstorbene erfreute sich durch sein ruhiges und gewinnendes freundliches Wesen allgemeiner Achtung. Er war ein Bücherfreund und hatte sich eine reichhaltige – wenn vielleicht auch nicht eben sorgfältig zusammengestellte – Bibliothek angelegt, über welche man wiederholt die Mutmaßung aussprechen gehört hat, dass sie dereinst für die hiesige evang. Gymnasialbibliothek bestimmt sei! Möge dem Abgeschiedenen die Erde leicht sein.“

Mit diesen Worten wurde der Tod von Senator Friedrich Honigberger in der Kronstädter Zeitung vom 04. Januar 1877 angezeigt. Über das Leben von Friedrich Honigberger ist nicht viel bekannt. Er war das 7. Kind des Kürschners Michael Honigberger. Ein Onkel und ein Bruder waren auch Kürschnermeister, ein Urururgroßvater war Ratsherr und Senator. Über seine berufliche Entwicklung informiert uns Friedrich Stenner in seinem Werk „Die Beamten der Stadt Brassó (Kronstadt) von Anfang der städtischen Verwaltung bis auf die Gegenwart“ aus dem Jahr 1916; hier steht folgendes über ihn:

„Friedrich Honigberger tritt am 24. September 1828 als Honorarius beim Divisorat ein, dann in Besoldung als Pupillen-Amts-Aktuar vom 1. Juni 1833 bis 1840, Gerichtssekretär 1841 bis 1844, Senator 1845 bis 31. April 1859, pensioniert.“

Ein Cousin 2. Grades war Johann Martin Honigberger (1795-1869), der berühmte Leibarzt des Königs von Indien, beerdigt auf dem Innerstädtischen Friedhof in der Gruft C9a. In der Kronstädter Zeitung vom 08. Januar des Jahres erschien dann die Anzeige seines Testaments:

„Das Testament des Herrn Senators Friedrich Honigberger

Senator Friedrich Honigberger, dessen unerwartet plötzliches Ableben in der gestrigen Nummer dieser Zeitung mitgeteilt worden, hat sich als treuer sächsischer Bürger seiner Vaterstadt ein unvergängliches Denkmal durch sein am 26. April 1876 verfasstes Testament errichtet, welches gleichzeitig das rege Interesse des vieljährigen eifrigen Förderers unserer evang.-lutherischen Schul- und Kirchenangelegenheiten in glänzender Weise manifestiert, welches daher seinem Hauptinhalte nach in den weitesten Kreisen bekannt zu werden verdient. Der Testator setzt zum Universal-Erben seines Vermögens, insbesondere seines auf der Postwiese gelegenen Gartens und seines Hauses in der inneren Stadt, Klostergasse Nr. 570, die hiesige evang.-luth. Kirchengemeinde der inneren Stadt mit der Bestimmung ein, dass der Garten zur Benützung der jeweiligen Presbyterialmitglieder zu dienen hat, während der Reinertrag des Hauses unter die Professoren des hiesigen evang. Ober-Gymnasiums und Seminars, als Ajutum bis zur zeitgemäßen Regelung und Aufbesserung erfolgt sein wird, soll von dem Hauserträgnis ein jährlicher Betrag von 400 fl. ö.W. an einen mit guten Schulzeugnissen versehenen, aber aus einer der Ortschaften des Burzenlandes, sobald derselbe nach Kronstadt absolvierten Studien die Höhern Bildungsanstalten als Studierender der Rechte, der Theologie, der Medizin oder Technik bezieht, abwechselnd durch je fünf Jahre, und zwar mit genauer Einhaltung dieser Reihenfolge, – gleichviel ob derselbe seine höhern Studien auch vor Ablauf der fünfjährigen Zeitdauer schon vollendet haben sollte, – als Stipendium erteilt werden, der aus dem Hauserträgnis nach Abzug dieses Stipendiums sich ergebende Überschuss fällt dem evang. Schulbaufonde zu … Ein braver Mann in des Wortes schönster Bedeutung sinkt in dem Verstorbenen in die Grube. – Ehre sei seinem Andenken.“

Aus: Kronstädter Zeitung, 8. 1. 1877

Dieses Testament hat seiner Familie vermutlich keine große Freude bereitet und ist wohl auch der Grund dafür, dass keine Gedenktafel an seiner Grabstelle zu finden ist. Weder in der aktuellen Friedhofs-Kartei noch an den Grüften gibt es einen Hinweis darauf, wo dieser Stifter der Honterusgemeinde bestattet sein könnte. An anderen Grüften gibt es Tafeln, die auf ähnliche Stiftungen hinweisen. Erst nach langem Suchen in den alten Friedhofsmatrikeln konnte ermittelt werden, dass er in der Gruft B20 beerdigt wurde.

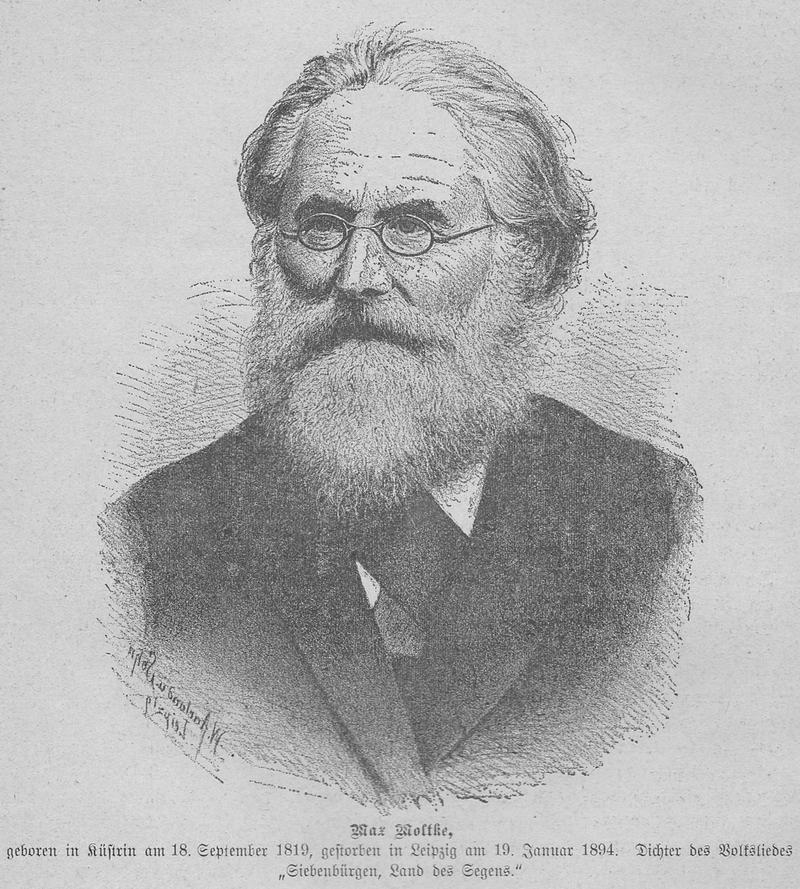

Der Garten oberhalb der Postwiese hat im Laufe der Jahre den Namen Presbyterialgarten erhalten. In diesem Garten stand auch ein Lusthaus. In dieser Laube hat Maximilian Moltke 1846 das Siebenbürgenlied gedichtet. Dort wurde auf Anregung vom Lehrer Fritz Reimesch 1898 ein Moltke-Gedenkzimmer eingerichtet. Der Sohn des Dichters, Siegfried Moltke, hatte zu diesem Zweck Gegenstände, Schriften und Bilder gestiftet. Der Garten wurde 2004 von der Honterusgemeinde gewinnbringend verkauft und der Erlös war zur Renovierung des heutigen Amtsgebäudes der Honterusgemeinde Marktplatz 17, das „Blaue Haus“ bestimmt. Vom Moltkehaus war zu dieser Zeit bereits außer einem Rest des Fundaments nichts mehr zu sehen.

Die Erklärung betreffend das Haus Klostergasse Nr. 570 finden wir im Band Nr. 12 „Das Gesundheitswesen in Kronstadt in den Jahren 1897 und 1898“ von Dr. Eduard Gusbeth. Hier der stark gekürzte Text:

„In der Klostergasse wurde vom Papierfabrikanten Martin Copony das stockhohe Eckhaus Nr. 22 mit dem oberhalb angrenzenden ebenso hohen Hause Nr. 20, welche beiden Häuser früher sehr baufällig waren … zu einem Gebäude vereinigt. Mit diesen beiden alten Häusern hatte es folgende Bewandtnis – Martin Copony hatte das Eckhaus schon vor vielen Jahren vom Obersten Thielemann angekauft, das Haus Nr. 20 aber war vom Senator Friedrich Honigberger († im 70. Lebensjahre am 3. Januar 1877) der ev.-sächs. Gemeinde ohne jede Einschränkung vermacht und ist dann am 16. April 1898 von der ev.-sächs. Gemeindevertretung dem Copony für sein Angebot von 14.014 fl. überlassen worden….“

Aus: Eduard Gusbeth, Das Gesundheitswesen in Kronstadt in den Jahren 1897-1898

Der Verkauf dieses Hauses wird im „26. Bericht der ev. Stadtpfarrgemeinde A.B. in Kronstadt über die Jahre 1898 bis 1915“, im Kapitel „Veränderungen im Gemeindebesitz“ erwähnt. Der Verkaufspreis betrug 28.028 Kronen. Er hat während der Amtszeit des Stadtpfarrers Franz Obert stattgefunden.

Peter Simon

Gruft: ISGB20

Karl Jakobi war einer von drei Bürgermeistern in den Jahren nach der Verwaltungsreform, eine Folge des österreich-ungarischen Ausgleichs (1867), nach Franz Brenner von Brennerberg und vor Franz Hiemesch. In der Kronstädter Zeitung erschien am 15. Januar 1906 ein kurzer Nachruf mit folgenden Worten:

„Die schwarzen Fahnen an den Amtsgebäuden unserer Stadt verkündigen uns, dass gestern unser Bürgermeister im Ruhestand, Karl Jakobi, durch Tod von langem schwerem Leiden erlöst worden ist. Mit ihm hat ein treuer Sohn seines Volkes, ein gewissenhafter Beamter und guter Mensch Abschied von uns genommen, dessen Sarg, der morgen in die Erde gesenkt werden soll, von der Teilnahme der Bevölkerung begleitet werden wird …“

Karl Jakobi war das dritte und jüngste Kind des Tschismenmachermeisters Martin Jakobi, geboren 1793 in Draas, und der Julianna geb. Gönzi.

Seinen beruflichen Werdegang entnehmen wir dem siebenten Band der Quellen zur Geschichte Kronstadts, „Die Beamten der Stadt Kronstadt“ von Friedrich Stenner, Magistratsrat i. R.:

„Geboren am 19. Januar 1834 in Kronstadt, ev. A. B., absolviert das ev. Gymnasium in Kronstadt 1855 und die Rechtsakademie in Hermannstadt 1859, tritt am 12. Oktober 1859 als Aktuar beim Magistrat ein, wird am 1. Juni 1861 als Sekretär der Polizei zugewiesen und am 1. Juni 1863 zum Präsidial-Sekretär ernannt; in der Folge noch Kommunitäts-Aktuar, Referent in Strafsachen und Expeditsleiter wird er am 19. Februar 1868 Waisen-Kassa-Kassier und am 23. Dezember 1874 zum Waisen-Amtsleiter, am 29. November 1879 zum Magistrats-Rat und endlich am 15. Juli 1896 zum Bürgermeister gewählt und geht als solcher am 20. Juli 1898 in Pension. Gestorben am 13. Januar 1906.“

Seine älteste Schwester Julianna war mit dem Ökonomen Franz Schmidt verheiratet und der ältere Bruder Martin Friedrich war Inhaber einer „Auctionshalle“.

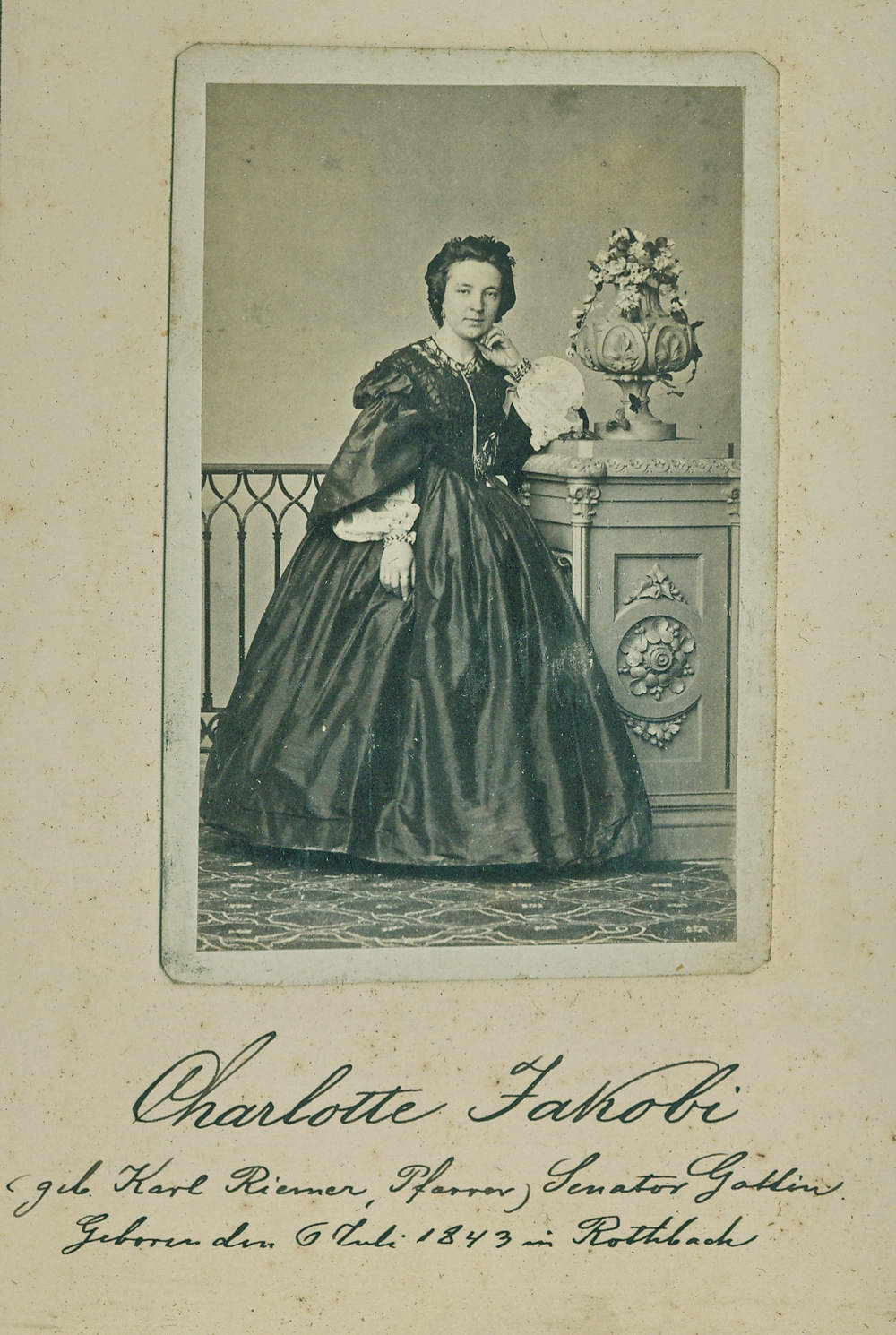

Karl Jakobi heiratete am 8. Oktober 1861 in Heldsdorf Charlotte, die Tochter des Heldsdorfer Pfarrers Carl Riemer.

Die Ehe wurde mit vier Kindern gesegnet. Der erste Sohn, Carl, wurde Professor und Oberstudiendirektor in Budapest. Tochter Charlotte gingt die Ehe mit dem Professor Carl Johann Fraetschkes ein. Die nächste Tochter, Luise, war mit Heinrich Schlandt, „Gymnasialprofessor für Magyarisch“, verheiratet. Er ist als Dichter des Honterusliedes bekannt, welches Rudolf Lassel vertonte. Sein jüngster Sohn Walter wurde Konzertpianist und ist der Begründer unserer Organistendynastie an der Schwarzen Kirche.

Der jüngste Sohn unseres Bürgermeisters war der Sparkassadirektor Friedrich. Er heiratete 1896 Josefine Meschendörfer, eine jüngere Schwester des Dichters Adolf Meschendörfer.

Das dichterische Talent muss sich wohl vererbt haben, denn ein Sohn von Friedrich und Josefine, nämlich Richard, wurde ebenfalls Schriftsteller. Richard wurde am 26. März 1901 geboren und legte später seine Reifeprüfung in Kronstadt ab, um anschließend das Forststudium zu beginnen. Er hat sich mit seiner Diplomarbeit über die Vogelwelt Siebenbürgens einen Namen gemacht. Nach seiner Heimkehr vom Studium 1925 übernahm Richard Jacobi am Burzenländer Sächsischen Museum Kronstadt als Kustos die ornithologische Sammlung, die er neu ordnete und beträchtlich bereicherte. Hier gründete er im selben Jahr die erste Zentrale für Vogelberingung Rumäniens.

1955 gab der Forstmann, Karpatenjäger und Ornithologe seinen Forstberuf auf, um sich nur noch der Schriftstellerei zu widmen. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, die auch in mehrere Sprachen übersetzt wurden, etwa „Das Mädchen und die Bärin“ (1958), „Karpatenzauber“ (1961), „Adebar fliegt nach Süden“ (1969), „Hexensabbat“ (1971) und „Siebenbürgische Schnurren und Anekdoten“ (1971), aber auch Fachbeiträge außerhalb Rumäniens.

Der Bürgermeister Karl Jakobi wurde am 16. Januar 1906 unter großer Anteilnahme am evangelischen Friedhof der Inneren Stadt bestattet. Seine Frau Lotte überlebte ihn um 20 Jahre und wurde 1926 ebenfalls in dieser Gruft bestattet.

In dieser Gruft wurden 1951 Fritz Jakobi, Sparkassadirektor und Bruder Karls, und 1957 dessen Ehefrau Josefine beerdigt. Als letzter wurde hier 1972 der Forstmann, Ornithologe und Schriftsteller Richard Jakobi, Neffe des Bürgermeisters und Sohn des Sparkassadirektors, bestattet.

Peter Simon

Gruft: ISGB2

Manchen auf der Eselsleiter

Stimmt sein Aufstieg dann erst heiter,

Wenn er seinem Hintermann

Auf die Finger treten kann.

Solche Vierzeiler hat Ernst Kühlbrandt viele verfasst, aber auch größere Werke hat er geschrieben. Den Kronstädtern ist er durch seine große Monografie über die Schwarze Kirche, aber auch durch den Führer durch die Schwarze Kirche aus dem Jahr 1913 bekannt. Im Jahre 2007 hatte der Historiker Gernot Nussbächer anlässlich des 150sten Jubiläums seiner Geburt einen Nachruf verfasst:

»Die Erfüllung von 150 Jahren seit der Geburt von Ernst Kühlbrandt ist eine gute Gelegenheit, eines vielseitig verdienstvollen Sohnes unserer Vaterstadt Kronstadt zu gedenken. Seine Verdienste liegen vor allem auf dem Gebiet der Kunstpädagogik, der heimischen Kunstgeschichte sowie der Literatur.

Seine Lebensdaten seien kurz vorgestellt. Ernst Kühlbrandt wurde als Sohn des aus Schleswig-Holstein nach Siebenbürgen eingewanderten ersten Turnlehrers in Kronstadt, Theodor Kühlbrandt des Älteren, am 10. Mai 1857 in Kronstadt geboren. Nach der Volks- und Unterrealschule in Kronstadt besuchte er die Oberrealschule in Hermannstadt, die er 1874 absolvierte. Danach war er ein Jahr an der Ingenieurfachschule des Polytechnikums in Graz, wandte sich aber nachher dem Lehrberuf zu und ließ sich in Stuttgart und Wien zum Zeichenlehrer ausbilden. Im Jahre 1880 legte er in Wien das Staatsexamen ab. Er kehrte nach Kronstadt zurück und wurde 1883 als Professor für Zeichnen und Geometrie am Honterusgymnasium angestellt und versah dies Amt 45 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1927. Außerdem war er auch 45 Jahre lang Zeichenlehrer an der Kronstädter städtischen Gewerbeschule und von 1914 – 1930 auch deren Direktor. Er starb am 5. September 1933 in Kronstadt und wurde am Innerstädtischen Friedhof in einer Gruft hinter der Leichenhalle beigesetzt.

Ernst Kühlbrandt hat also vielen Schülergenerationen die Liebe zum Schönen und die Fertigkeiten zu dessen Darstellung vermittelt. Auch als Lehrbuchautor hat er auf pädagogischem Gebiet gewirkt. Als begnadeter Lehrer hat er für seine Schüler auch mehrere Schulreisen veranstaltet und sie zu den klassischen Stätten der Antike sowie nach Skandinavien geführt und begleitet.

Aber seine eigentliche Bedeutung für die Nachwelt hat er außerhalb der Schule erlangt, und zwar sowohl auf literarischem Gebiet als auch als Kunsthistoriker.

Über sein literarisches Werk – bestehend in Gedichten, Epigrammen, Fabeln, Parabeln, Sprüchen, Theaterstücken u.a. – ist schon mehr veröffentlicht worden (vgl. auch. KR Nr. 18/ 7. Mai 1982).

Ein erstes veröffentlichtes Ergebnis seiner kunsthistorischen Arbeiten war die mit seinem Kollegen Julius Groß gemeinsam verfasste Monographie „Die Rosenauer Burg“, für die Kühlbrandt den beschreibenden Teil schrieb und einige Zeichnungen beisteuerte. Der Verein für siebenbürgische Landeskunde gab dies Bändchen im Jahre 1896 als erstes einer Reihe über die sächsischen Burgen heraus.

Damals arbeitete Kühlbrandt schon mehrere Jahre an seinem späteren Hauptwerk über die Schwarze Kirche in Kronstadt, deren Beschreibung gewissermaßen seine Lebensaufgabe darstellte. Als im Jahre 1891 die Ausarbeitung der Monographie beschlossen wurde, sollte Kühlbrandt anfangs nur einen Teil übernehmen, aber die übrigen Mitarbeiter fielen später aus und ihm blieb es vorbehalten, zur Honterusfeier im Jahre 1898 das erste monumentale „Heft“ über „Die evangelische Stadtpfarrkirche A. B. in Kronstadt“ allein zu verfassen. Es ist die erste große monographische Darstellung eines siebenbürgischen kirchlichen Baudenkmals, das frühere Arbeiten sowohl an Umfang als auch an Vielseitigkeit übertraf. Außer der eigentlichen Baubeschreibung hat sich Kühlbrandt intensiv mit den Steinmetzzeichen an der Schwarzen Kirche befasst, denen er ein eigenes Kapitel mit zahlreichen Zeichnungen widmet, das bis heute an Gediegenheit noch nicht übertroffen wurde.

Im gleichen Honterus-Jahr 1898 schrieb Ernst Kühlbrandt auch für die Monographie „Das sächsische Burzenland“ das umfangreiche Kapitel über „Die Kirchen und Burgen des Burzenlandes“.

Ernst Kühlbrandt war auch der erste, der sich der reichen Sammlung alter orientalischer Teppiche in der Schwarzen Kirche widmete und ebenfalls 1898 erstmals über diese wertvollen Kulturgüter veröffentlichte und später noch mehrere Arbeiten darüber schrieb.

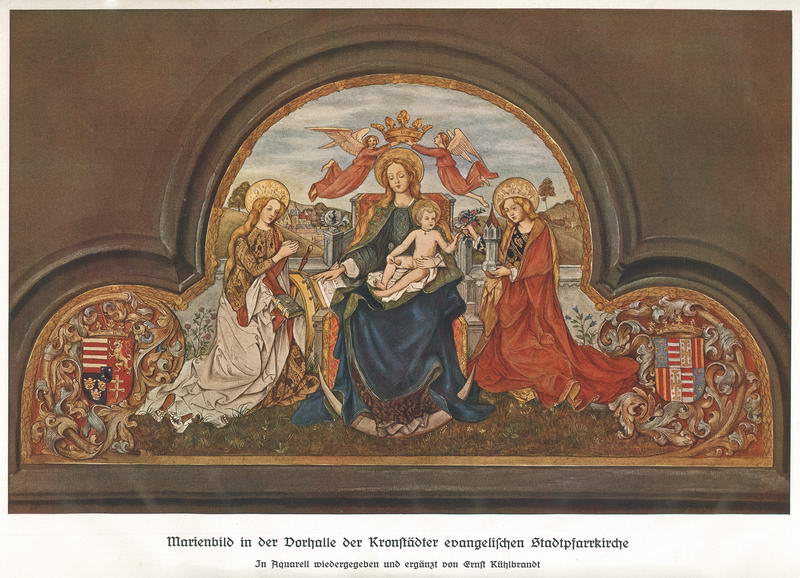

Auch im Sebastian-Hann-Verein (1904) war Kühlbrandt aktiv und einer der Mitbegründer der von Adolf Meschendörfer herausgegebenen Zeitschrift „Die Karpathen“ (1907 – 1914). Hier erschienen mehrere kunsthistorische Beiträge, sowohl über die Teppiche, als auch über das Marienbild in der Schwarzen Kirche, dessen Rekonstruktion ihm gut gelungen ist und eine wertvolle Hilfe bei der späteren Restaurierung geleistet hat.

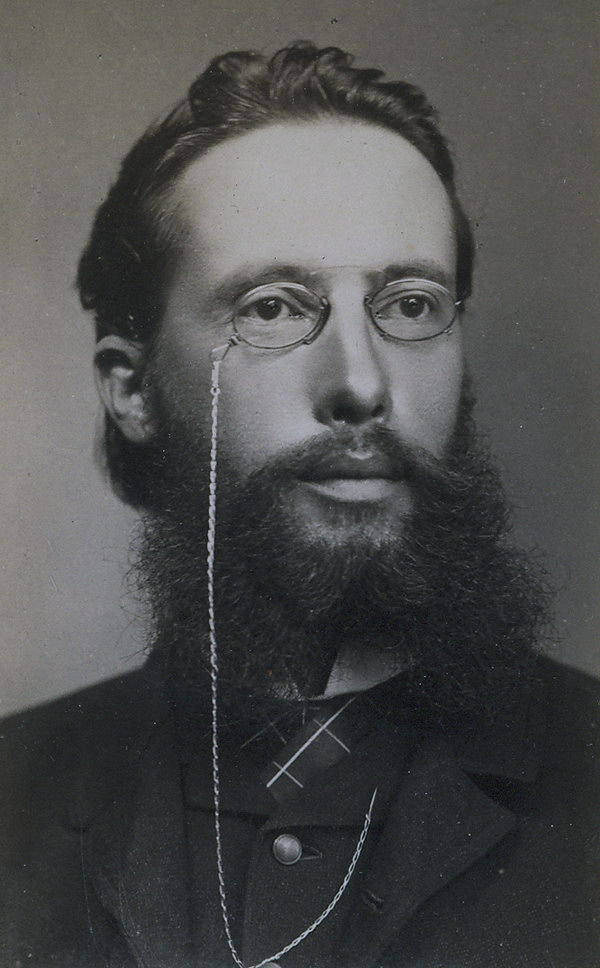

Im Jahre 1913 hat Kühlbrandt auch die zweite Auflage des „Führers durch die evangelische Stadtpfarrkirche A.B in Kronstadt“ betreut und ergänzt, nachdem die erste Auflage von Fr. W. Seraphin (1903) vergriffen war.

Für die Festschrift „Das sächsische Burzenland einst und jetzt“ (1925) verfasste Kühlbrandt den Beitrag über Kronstadt.

Die Krönung seines Lebenswerkes war dann das abschließende 2. und 3. Heft der großen Monographie über die Schwarze Kirche, das im Jahre 1927 erschien, als Kühlbrandt 70 Jahre alt war, und eine eingehende Darstellung der kunsthistorisch wertvollen Einrichtung der Kirche enthält: Plastiken, Malereien, Altar, Orgel, Teppiche, Gestühle, Grabsteine u. a. Für diesen Band hatte der alte Freund und Mitarbeiter Julius Groß die Baugeschichte geliefert.

In folgenden Jahren schrieb Kühlbrandt für die vom Burzenländer Sächsischen Museum herausgegebene Monographie „Das Burzenland“ (1928 – 1929) als bester Kenner die Kapitel über die Schwarze Kirche und über die Rosenauer Burg.

Weitere Arbeiten mit neuen Forschungsergebnissen über die Schwarze Kirche veröffentlichte Kühlbrandt noch im Jahre 1930.

Nicht unerwähnt sei auch ein Aufsatz über „Die Kunstdenkmäler der Siebenbürger Rumänen im Lichte der bisherigen Forschungen“ in der „Kronstädter Zeitung“ (1928).

Im Archiv der Honterusgemeinde in Kronstadt befindet sich in drei Archivschachteln der Nachlass von Ernst Kühlbrandt, gewiss nur ein sehr kleiner Teil seiner Schriften, der noch nicht vollständig geordnet, verzeichnet und ausgewertet ist, aber einer genaueren Untersuchung harrt. Die chronologisch jüngsten Stücke sind die „Kronstädter Zeitung“ Nr. 202 vom 6. September mit der Todesanzeige und die Nr. 203 vom 7. September 1933 – dem Tage seines Begräbnisses – mit dem schönen Nachruf: „Prof. Ernst Kühlbrandt +“, ohne den Verfasser zu nennen.

Durch die oben erwähnten Arbeiten hat Ernst Kühlbrandt wertvolle Beiträge zur siebenbürgischen Kunstgeschichte im Allgemeinen, der Kronstädter Kunstgeschichte im Besonderen und vor allem über die Schwarze Kirche erbracht, die den Ausgangspunkt für spätere Forschungen bildeten und auch heute noch gültig und dokumentarisch wertvoll sind.«

Soweit der Text von Gernot Nussbächer aus dem Jahr 2007.

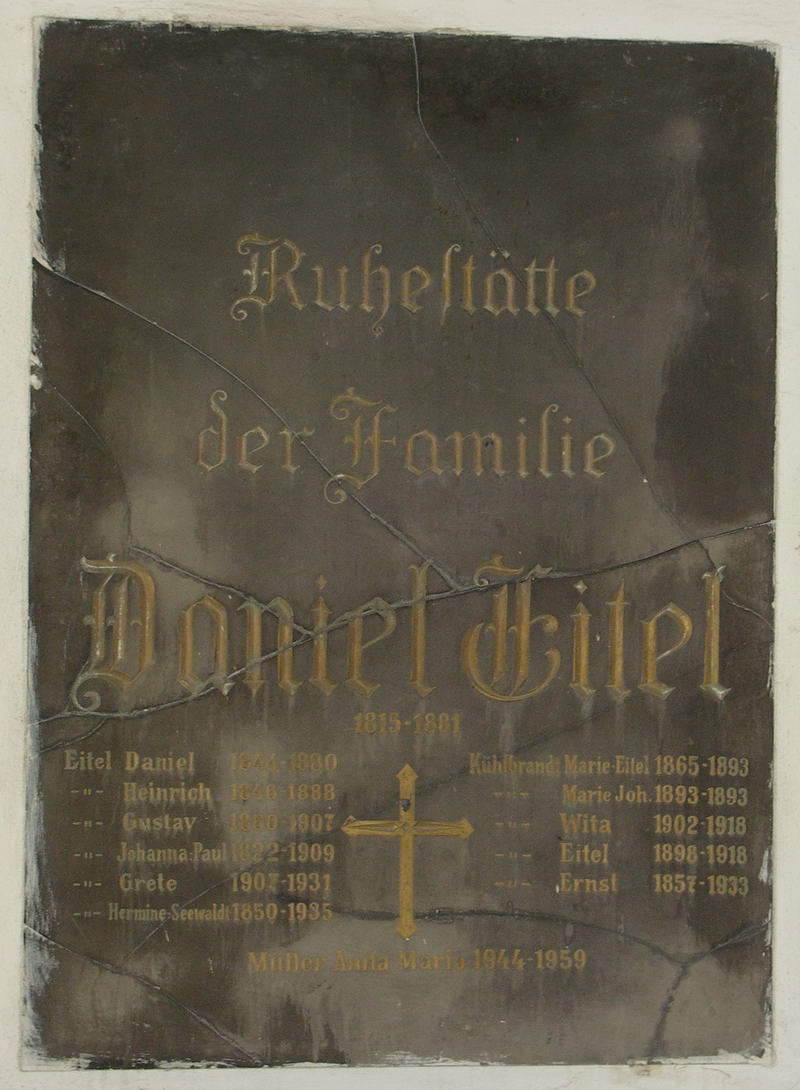

Ernst Kühlbrandt hatte 1885 Marie Julie, die Tochter des Seifensieders Daniel Gottlieb Eitel, geheiratet. Seine Frau verstarb nach acht Jahren Ehe 29-jährig. Von den fünf Kindern aus dieser Ehe erreichte nur ein Sohn das Erwachsenenalter. Im Jahre 1895 heiratete Kühlbrandt noch einmal, und zwar die Nichte seiner ersten Frau, Hermine Regina Johanna Eitel, Tochter des Stuhlrichters Heinrich Eitel. Aus dieser Ehe stammen noch fünf Kinder, vier Mädchen und ein Junge.

Ernst Kühlbrandt wurde 76jährig, am 7. September 1933, in der Gruft der Familie Eitel in der Inneren Stadt bestattet.

Peter Simon

Gruft: ISGC40

Wenn ein Kronstädter den Namen Meschendörfer hört, denkt er unwillkürlich an die »Siebenbürgische Elegie« und an »Die Stadt im Osten«. Meschendörfer ist aber weitaus mehr als nur der Schriftsteller gewesen.

Adolf Friedrich Meschendörfer wurde am 8. Mai 1877 als fünftes Kind und erster Sohn des Kaufmanns Adolf Eduard in Kronstadt geboren. Mit seiner ersten Frau Josepha geb. Boltesch hatte der Vater noch eine Tochter; dann aber starb seine Frau, und Adolf Friedrich heiratete deren Schwester Leontine Boltesch, mit der er noch weitere zehn Kinder hatte.

Der Vater war Kaufmann für Schnittwaren, besaß eine Modewarenhandlung auf der Flachszeile und hätte es gerne gesehen, wenn Adolf das Unternehmen weitergeführt hätte. Darum besuchte Adolf nach der sächsischen Unterrealschule die ungarische Höhere Handelsschule. Nach inständigem Drängen durfte er dann doch das Befähigungszeugnis des Honterusgymnasiums erwerben. 1897 zog er nach Deutschland und wählte, Goethe zuliebe, als erste Hochschule Straßburg. Es folgten Heidelberg, Wien und Berlin und anschließend die vorgeschriebenen ungarischen Hochschulen in Budapest und Klausenburg. Zurückgekehrt in die Heimat und nach Ablegung der vorgeschriebenen Lehramtsprüfungen wurde er Professor für deutsche und französische Sprache am Honterusgymnasium.

In seinem selbstbiografischen Rückblick schreibt er: »In Kronstadt begann damals das Klüngelwesen zu blühen«. Die Führer einzelner Tischgesellschaften oder Vereine stritten um die Macht mit den obersten kirchlichen und weltlichen Beamten.

In dieser Stimmung begann er seinen ersten Roman, »Leonore, Roman eines nach Siebenbürgen Verschlagenen«, zu schreiben. Er erschien zuerst anonym als Serie in seiner Zeitschrift »Die Karpathen«. Mit weiteren jungen Kunstliebhabern gründete er einen Kreis, der unter dem Namen »Die 11 Säulen« bekannt wurde. Der Halbmonatsschrift »Die Karpathen« war die Aufgabe zugedacht, das literarische Niveau des heimischen Schrifttums zu heben. Sie hielt sich trotz vieler Schwierigkeiten sieben Jahre lang, bis zum Ersten Weltkrieg. Man hat sie als Meschendörfers bedeutendste Leistung gewertet. In den »Karpathen« kamen außer den jungen Autoren wie Eduard Schullerus, Hermann Klöß oder Egon Hajek auch ältere wie Ernst Kühlbrandt zu Wort.

Im Jahre 1913 wurde Adolf Meschendörfer nach dem Tod des langjährigen und hoch angesehen Mädchenschuldirektors Karl Thomas zu dessen Nachfolger gewählt. Als Absolvent der ungarischen Handelsschule lag ihm viel daran, unter dem Dache der Kronstädter evangelischen Mädchenschule gleich nach dem Ersten Weltkrieg die evangelische Höhere Handelsschule für Knaben und Mädchen zu gründen. Durch das Zusammenwirken der Kirchengemeinde, des Handelsschulgremiums und des Mädchenschulvereins in Kronstadt konnte am 1. Oktober 1919 die Schule im Gebäude der Mädchenschule (heute Forsthochschule) eröffnet werden. Nach dem Verbot der Koedukation im Jahr 1922 wurde ein Umzug der Schulräume notwendig. Die Knabenhandelsschule zog nun aus dem Gebäude der Mädchenschule in das am Kirchhof liegende Alte Gymnasium und wurde dadurch Nachbarin des Burzenländer Sächsischen Museums, das im zweiten Obergeschoß untergebracht war.

1926 wurde Meschendörfer seitens des Stadtpfarrers aufgefordert, sich um die Stelle des Rektors des Honterusgymnasiums zu bewerben. »12 Jahre hatte ich fast keine dichterische Zeile geschrieben«, sagt er über die Zeit, da er zum 93. Rektor der Honterusschule, nach Dr. Oskar Netoliczka, gewählt wurde. Diese Stelle bekleidete er bis 1940, als er auf eigenen Wunsch hin pensioniert wurde.

1930 war sein Roman »Die Stadt im Osten« fertig. »Typisch ist bei uns Siebenbürger Sachsen seit jeher der Kampf um die höchsten Stellen, die unser Volk zu vergeben hat«, sagt er in seinem selbstbiografischen Rückblick, und genau das beschreibt er in diesem Roman. Es war die Zeit der Erneuerungsbewegung. Sein nächster Roman »Der Büffelbrunnen« beschreibt die Ereignisse in Kronstadt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Diese beiden Romane schildern, zusammengenommen, das Wesen seiner Vaterstadt Kronstadt.

Ein weiterer Roman sollte die Stimmung in Kronstadt der Nachkriegszeit beschreiben, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Vieles ist autobiografisch, aber dichterisch so behandelt, dass die in den Romanen geschilderten Charaktere – trotz zahlreicher Versuche seitens der Kronstädter, Analogien zu finden – nicht mit lebenden Kronstädter Bürgern identifiziert werden konnten. Immerhin hat der Kaufmann in der »Stadt im Osten« als literarische Nachbildung des Vaters Adolf Friedrich gewertet werden, und die in Mangea Punar angesiedelte Episode aus dem »Büffelbrunnen« ist von der eigenen Hochzeitsreise inspiriert.

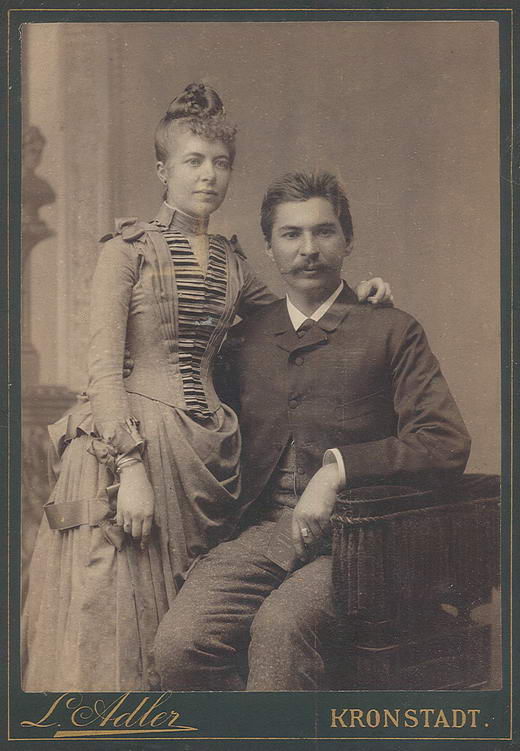

Adolf Meschendörfer heiratete 1908 Cornelia Rhein, eine Tochter des wohlhabenden Tuchfabrikanten Wilhelm Rhein. Gemeinsam hatten sie drei Kinder: Harald (1909), Wolfgang (1910) und Sabine (1913).

Die beiden Söhne Harald und Wolfgang studierten gemeinsam an der Staatsschule für angewandte Kunst in München, aber auch andernorts, und, heimgekehrt nach Kronstadt, gründeten sie zusammen ein Atelier für Gebrauchsgrafik bei dem Buchdrucker Gött in der Klostergasse, benannt entsprechend ihrer Initialen »H. W. Meschendörfer«.

Wolfgang starb 1934, viel zu früh. Harald gab kurz darauf das Atelier auf und wurde Reklamechef der Marke Nivea bei Beiersdorf & Co. Adolf Meschendörfer war eben mit seinen beiden 20 Jahre jüngeren Berufskollegen Heinrich Zillich und Erwin Wittstock bei dem Verlag Langen Müller, der seine beiden Romane verlegt hatte, in München zu Besuch, als er die Nachricht von der Erkrankung seines Sohnes erhielt. Er fand seinen Sohn trotz sofortiger Abfahrt nicht mehr lebend vor.

Das dritte Kind, die Tochter Sabine, heiratete Konrad Klein, den Sohn des Hermannstädter Professors und nachmaligen 35. Bischofs der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Albert Klein.

Adolf Meschendörfer schrieb nicht bloß die »Siebenbürgische Elegie«:

»Meschendörfer hatte durch seine kultur- und literaturkritische Arbeit, insbesondere in den sieben Jahrgängen der Karpathen, die literarische Situation in seiner Heimat verändert. Aber auch jenseits des Literarischen dürfte die meinungsbildende Ausstrahlung der Zeitschrift beträchtlich gewesen sein.« (Gerhard Csejka)

In seinem unter den Titel »Lieber Rauheit als zu große Glätte« gestellten Nachwort zu dem 1967 herausgegebenen Gedichtband schreibt Georg Scherg: »Wenn man Gedichte schreibt wie »Der Gelehrte«, »Die Fruchtschale« oder »Alter Mann« darf man nicht damit rechnen, sich viele Freunde zu machen«. Adolf Meschendörfer hat aber auch Humorvolles wie etwa »Onkel Gustav« (1926) verfasst.

1930 gab Meschendörfer die Festschrift für die Vereinstage in Kronstadt, »Aus Kronstädter Gärten. Kunstleben einer sächsischen Stadt im Jahre 1930«, heraus. Sie versammelt Werke in verschiedenen Disziplinen wirkender, zeitgenössischer Künstler, um darzulegen, wie reich Kronstadt an künstlerischen Talenten war.

Auch nach seiner Pensionierung (1940) war Adolf Meschendörfer nicht untätig. In dieser Zeit entstand der Band »Siebenbürgische Geschichten«, erschienen 1947 im Kronstädter Corvina-Verlag, ausgestattet mit einem Umschlagbild von Harald Meschendörfer.

Adolf Meschendörfer starb am 4. Juli 1963 und wurde zwei Tage später im Familiengrab beigesetzt, wo auch seine Eltern und der beinahe 30 Jahre zuvor verstorbene Sohn Wolfgang beerdigt liegen. Seine Frau Cornelia starb zwei Wochen später und wurde in demselben Grab bestattet.

Peter Simon

Grabstelle: ISrXIG16

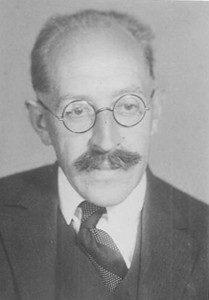

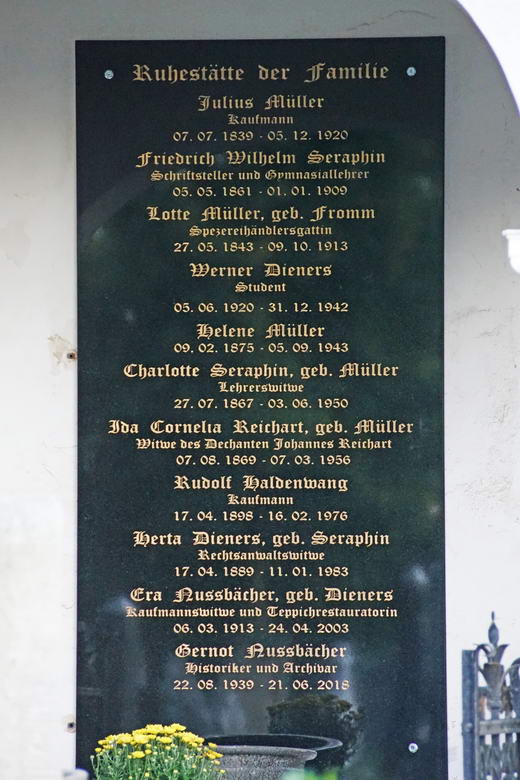

Gernot Nussbächer, am 8. August 1939 in Kronstadt geboren, war Absolvent des Johannes-Honterus-Lyzeums und studierte von 1956 bis 1961 Geschichte in Klausenburg. Nach Abschluss des Studiums zunächst am Staatsarchiv in Klausenburg tätig, wechselte er 1962 an das Staatsarchiv Kronstadt. Da sein Bruder die Ausreise in den Westen beantragt hatte, war er gezwungen, von 1986 bis 1989 eine Anstellung an der Kronstädter Kreisbibliothek und von 1989 bis 1990 am Kronstädter Bezirkskonsistorium anzunehmen. Von 1990 bis 1999 war er wieder am Staatsarchiv in Kronstadt angestellt, führte seine Tätigkeit dort aber auch nach seiner Pensionierung bis 2003 fort. Zwischen 2004 und 2008 wirkte er an der „Casa Mureșenilor” in Kronstadt und zwischen 2006 und 2016 am historischen Archiv der Evangelischen Kirche A.B. Kronstadt.

Über Jahrzehnte hinweg setzte er sich mit den Fonds dieses Archivs auseinander und erschloss, etwa in der Publikationsreihe „Aus Urkunden und Chroniken“, eine bemerkenswerte Anzahl historischer Quellen für eine breite Leserschaft. Nachdem Dr. Oskar Netoliczka und Dr. Karl Kurt Klein der Honterus-Forschung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts entscheidende Impulse verliehen hatten, blieb der Kronstädter Humanismus, insbesondere das Wirken von Johannes Honterus, vor allem aufgrund der Bemühungen von Gernot Nussbächer auch während der kommunistischen Diktatur im öffentlichen Bewusstsein. Für seine Tätigkeit erhielt er zahlreiche in- und ausländische Auszeichnungen. Dank seiner breiten Kenntnis der Ortsgeschichte, seiner Sprachkenntnisse, insbesondere jener des Ungarischen und Lateinischen, und seiner warmherzigen Hilfsbereitschaft wird Gernot Nussbächer in fachlichen Kreisen in bleibender Weise besondere Anerkennung zuteil.

Gernot Nussbächer verstarb in Kronstadt am 21. Juni 2018. Der schriftliche Nachlass von Gernot Nussbächer und seine umfangreiche Bibliothek haben aufgrund seiner persönlichen Verfügung 2019 Eingang in das Archiv der Gemeinde gefunden. 2022 beschloss das Presybterium der Evangelischen Kirche A. B. Kronstadt, dass der Lesesaal des historischen Archivs die Bezeichnung „Gernot-Nussbächer-Leseraum“ tragen solle.

Die gemeinsame Gruft von Gernot Nussbächer und seiner ebenfalls vielfach verdienten Mutter Era Nussbächer wurde 2023 durch Presbyterialbeschluss zum Ehrengrab erhoben.

Frank-Thomas Ziegler

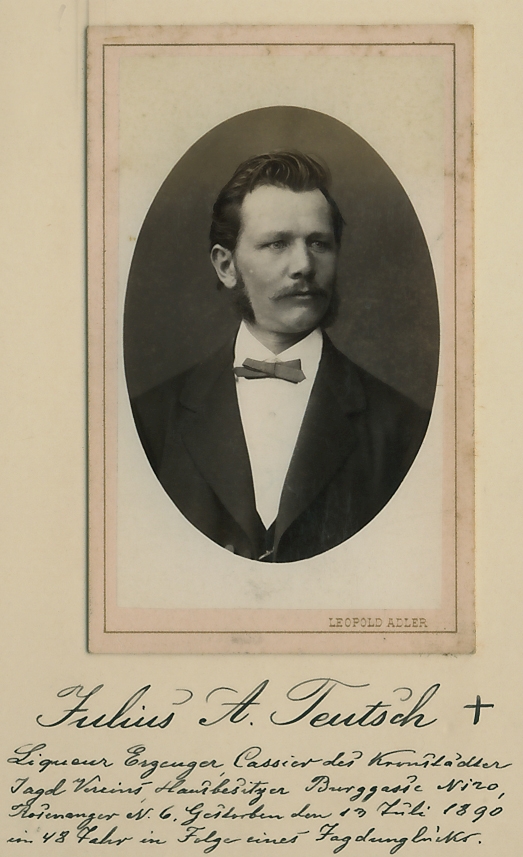

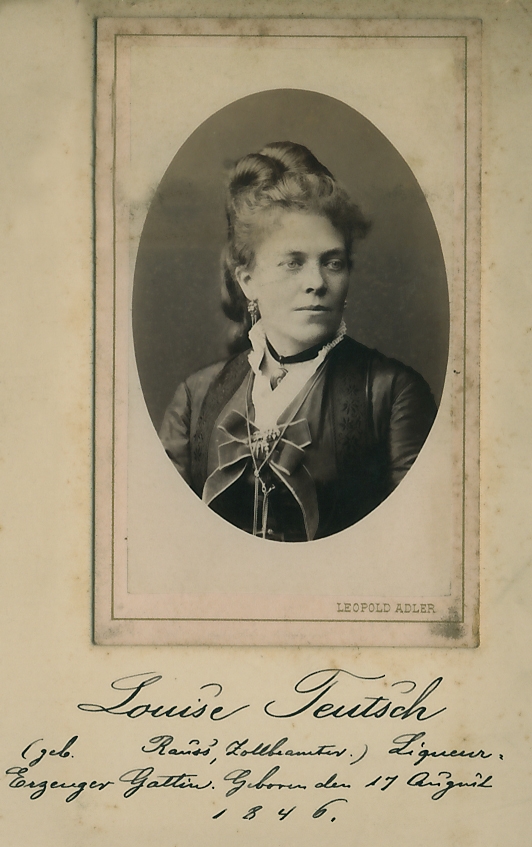

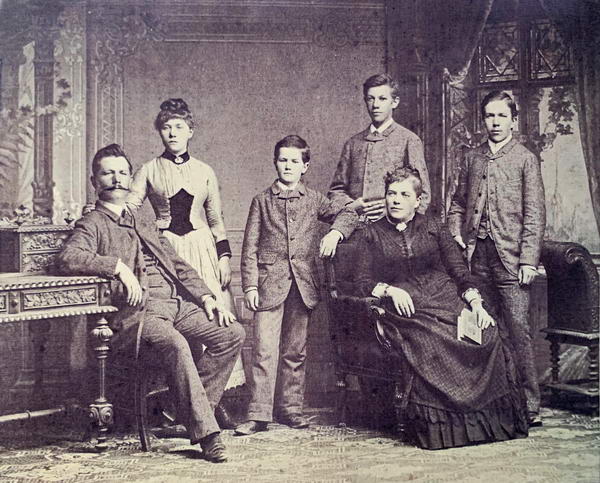

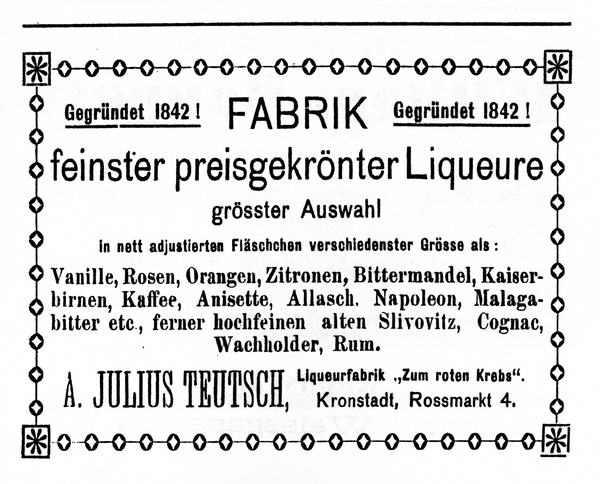

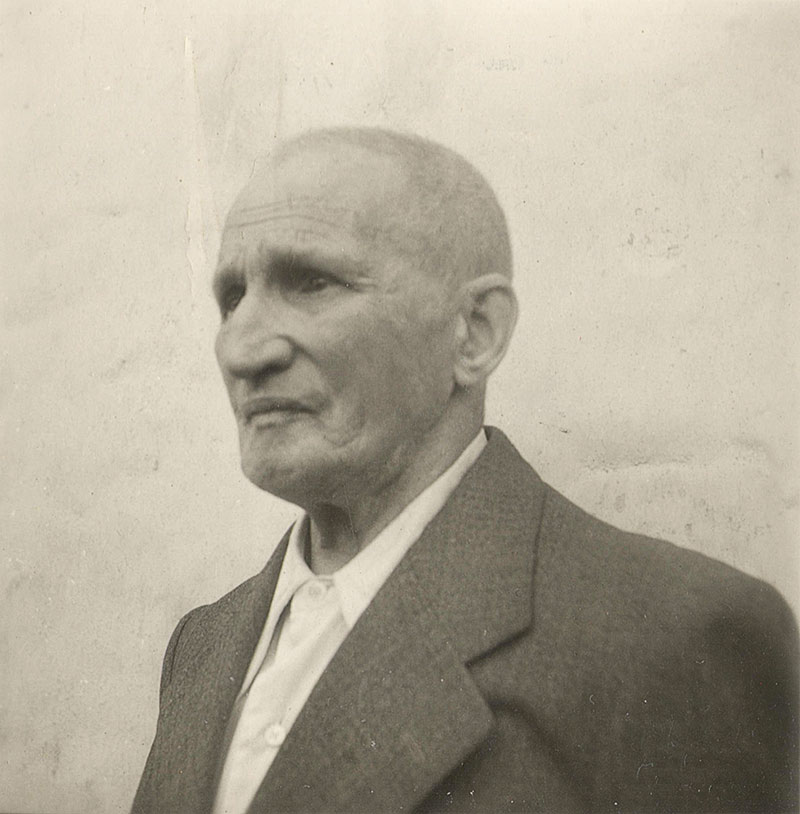

Gruft: ISGC27